光電融合「光半導体量子コンピューター革命」

2024.04.20

NTTは「光半導体」の実現を目指して光電融合技術の開発を加速しています。政府が452億円の支援を決定する中で、最終的に目指す“ゲームチェンジ”の戦略が見えてきました.

この「光半導体」は、データ通信や半導体で行うコンピューターの計算を電気ではなく光信号で処理する技術です。デジタル化の進展によりデータ処理量が増大し、電力消費も増えています。光電融合技術を普及させれば、大幅な消費電力の削減が期待されます。

NTTは2019年に、光電融合技術を通じて電力効率を100倍、伝送容量125倍、遅延時間を200分の1にする次世代通信基盤「IOWN(アイオン)」構想を打ち出しています。共同プロジェクトにはNTTのほか、古河電気工業、新光電気工業、キオクシアホールディングス、富士通、NECが参加しており、実用化の段階で米インテル、米ブロードコムとも連携しています。

「光半導体」は、電子回路が担ってきた情報のやり取りを光回路に置き換えることで、超低消費電力と超高速処理を実現します。NTTの取り組みは、私たちの生活に革命的な変化をもたらす可能性があります。

日本は、光半導体の分野で先行しています。NTTが主導する光技術を使った次世代半導体の研究開発に、経済産業省が最大452億円を支援することが正式に発表されました。この技術は、**IOWN(アイオン)**構想の中核となるもので、電子処理を光に置き換えることにより、通信の高速化や消費電力の削減が期待されています。

2024年には、コンピューターの計算に使用するチップと周辺部品を光でつなぐ技術を確立する予定です。

2025年には、チップ同士の光による接続を目指しています。

最終的には、2030年に光で計算する「光電融合チップ」の実用化を目標としています。

これらの進展は、NTTが推進する「IOWN(アイオン)」構想の一環として行われており、2024年に仕様を確定し、2030年のIOWN実現を目指していることが報告されています。 この技術が実現すれば、データセンターの省エネ化や高速大容量通信など、多くの分野で革新的な変化が期待されています。

IOWN構想(Innovative Optical and Wireless Network)は、NTTが提唱する次世代の情報通信インフラです。この構想は、光を中心とした技術を活用して、現在のICT(情報通信技術)の限界を超えることを目指しています。具体的には、以下の3つの主要技術分野で構成されています。

オールフォトニクス・ネットワーク (APN: All-Photonics Network)

光信号のままで伝送・交換処理を行うことにより、低遅延かつ大容量の通信を実現します。

デジタルツインコンピューティング (DTC: Digital Twin Computing)

実世界とデジタル世界の融合により、未来予測などの新しいサービスやアプリケーションを創出します。

コグニティブ・ファウンデーション (CF: Cognitive Foundation®)

さまざまなICTリソースを最適に調和させ、一元管理することで、業界や地域ドメインを超えたリソース活用を可能にします。

IOWN構想は、2024年に仕様の確定を目指し、2030年の実現を目標に研究開発が進められています。この構想により、多様な価値観を持つ情報をリアルタイムで処理し、他者の視点や体験を共有することが容易になると期待されています。これにより、人と人、人と社会のつながりの質が向上し、個々人の価値観のアップデートが可能になると考えられています。

IOWN Global Forumは、この構想の実現・普及を促進するために、NTT、インテル、ソニーの3社が立ち上げた組織で、多様な業界からの参加パートナーと協力しています。技術仕様やフレームワーク、リファレンスデザインなどの検討を通じて、IOWN構想の実現に向けた取り組みが進められています。

消費電力の削減

光半導体は電気信号ではなく光信号を使用するため、エネルギー消費が少なくなります。これにより、データセンターなどの大規模な電力を消費する施設での省エネが可能になります。

高速処理

光は電気よりも速く伝わるため、データ処理の速度が向上します。これにより、通信速度の向上や計算処理の高速化が期待されます。

熱の発生抑制

電気信号を使用すると熱が発生しますが、光信号ではその発生が少ないため、冷却コストの削減や機器の耐久性向上に寄与します。

伝送容量の増加

光信号は高密度で情報を伝送できるため、より多くのデータを同時に送ることができます。これにより、データ通信の容量が大幅に向上します。

遅延時間の短縮

光信号は電気信号に比べて遅延が少ないため、リアルタイム性が要求されるアプリケーションでの利用が有効です。

これらの利点により、光半導体技術はデータセンターの効率化、エネルギーの効率的な利用、そして高速大容量通信の実現に大きく貢献すると期待されています。また、これらの技術が実用化されれば、IT業界だけでなく、自動車、医療、エンターテイメントなど多岐にわたる分野での革新が期待されます。

さらに、光半導体技術は、量子コンピューターの分野でも重要な役割を果たしています。光量子コンピューターは、光子を量子ビットとして使用し、量子もつれや重ね合わせといった量子力学の特性を利用して計算を行います。この技術は、従来の半導体に基づくコンピューターの限界を超える可能性があり、以下のような特徴を持っています。

高速化

光を使うことで、10テラヘルツの動作周波数を目指せるため、現在の半導体に比べて大幅な高速化が期待されます。

微細化の限界の克服

半導体の微細化に伴う物理的限界を克服し、新たな開発競争を促進することができます。

冷却・真空装置不要

光量子コンピューターは、他の方式で必要とされる冷却・真空装置が不要で、実用的な小型化が可能です。

量子ビット数の増加:時間的に連続的な量子もつれ状態を作ることで、装置の大型化なしに量子ビット数を増やすことができます。

これらの特徴により、光量子コンピューターは、複雑な計算を高速で解く次世代の計算機として期待されており、東京大学やNTT、理化学研究所が共同で開発を進めています3。今後、この分野の研究が進むにつれて、量子コンピューターの実用化に向けた大きな進展が見込まれます。

また、国策半導体会社ラピダスが鍵を握る存在として浮上しており、NTTは米国のインテルやブロードコムと連携し、実用化の段階を進めています。日本の産業力向上に大きく貢献する可能性があり、国際連携による開発が進んでいることから、日本が光半導体技術で世界をリードする可能性が高まっています。

NTT(日本電信電話)は、光半導体の実現を目指して光電融合技術の開発を加速しています。政府が452億円の支援を決定した中で、最終的に目指す「ゲームチェンジ」の戦略が見えてきました。

光電融合技術は、データ通信や半導体で行うコンピューターの計算を電気ではなく光信号で処理する技術です。デジタル化の進展によりデータ処理量が膨大になり、電力消費が増大しているため、電気の処理を光に置き換えることで大幅な消費電力の削減が期待されています。

NTTは光電融合技術を通じて電力効率を100倍、伝送容量125倍、遅延時間を200分の1にする次世代通信基盤「IOWN(アイオン)」構想を打ち出しています。共同プロジェクトには古河電気工業、新光電気工業、キオクシアホールディングス、富士通、NECなどが参加しており、実用化の段階では米インテルや米ブロードコムとも連携しています。

NTTと米国の企業、特にインテルとブロードコムは、光電融合技術を活用して次世代の通信インフラの実用化を目指して協力しています。以下はその詳細です。

NTTとインテルの共同研究契約

NTTとインテルは、未来のコミュニケーション基盤「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」技術の共創を目的に、2023年4月までの共同研究契約を締結しました。

両社はフォトニクス技術、デジタル信号処理(DSP)技術、コンピューティング技術、ネットワーク基盤運用技術などの専門知識を活用して、スマートでコネクテッドな世界の実現に向けた技術開発に取り組んでいます。

IOWN構想の具現化

IOWN構想は、光電融合技術を通じて電力効率を100倍、伝送容量125倍、遅延時間を200分の1にする次世代通信基盤を目指しています。

NTTは2028年度に伝送容量125倍、2032年度に電力消費100分の1を達成できると見込んでいます。

光電融合技術の具体的な展開

IOWN構想では、光技術を従来の長距離信号伝送だけでなく、電子回路と連携したプロセッサチップ内の信号処理部にも導入し、光電融合による新しいコンピューティング基盤を実現します。

また、高速分散コンピューティングやオープンフレームワークの開発も進められています。

これにより、光電融合技術はITの世界での電力消費削減と高速大容量通信の実現に寄与し、スマートな社会の実現に向けて重要な役割を果たすことが期待されています。

国際協力

NTTと国際協力

NTTは、光電融合技術の普及によって、2030年までに現在の最先端データセンターと比較しても、40パーセント以上の省エネが実現すると言われています。

この技術は、データセンターの消費電力問題を救う技術として注目されており、電気信号を扱う回路と光信号を扱う回路を融合することで、エネルギーの無駄遣いや処理の遅れを大幅に減らすことができます。

IOWN Global Forum

IOWN Global Forumは、NTT、インテル、ソニーの3社が立ち上げた組織で、光電融合技術の実現・普及を促進するために多様な業界からの参加パートナーと協力しています。

このフォーラムは、技術仕様やフレームワーク、リファレンスデザインなどの検討を通じて、IOWN構想の実現に向けた取り組みが進められています。

OFC2024での動態展示

NTTとNTTコミュニケーションズは、OFC2024で、IOWN APNを活用した400Gbps/800Gbps光電融合デバイスを用いたデータセンタエクスチェンジ(DCX)のマルチベンダでの動態展示を行いました。

この展示は、光のまま低遅延・低電力で分散型データセンタを接続する技術を示し、大容量サービスを遠隔地まで提供できる光電融合デバイス技術、監視技術が実現されたことを示しています。

日米韓の連携

NTTは、米インテルや韓国のSKハイニックスとも協力し、消費電力を大幅に抑える光電融合を組み込んだ機器の量産を目指しています。

日本政府はこのプロジェクトに約450億円の支援を行っており、中国を念頭に置いた日米韓の先端技術開発が進んでいます。

これらの国際協力プロジェクトは、光電融合技術の実用化と普及を加速させ、よりクリーンで便利な未来への道を切り開いています。

この「光半導体」は、データ通信や半導体で行うコンピューターの計算を電気ではなく光信号で処理する技術です。デジタル化の進展によりデータ処理量が増大し、電力消費も増えています。光電融合技術を普及させれば、大幅な消費電力の削減が期待されます。

NTTは2019年に、光電融合技術を通じて電力効率を100倍、伝送容量125倍、遅延時間を200分の1にする次世代通信基盤「IOWN(アイオン)」構想を打ち出しています。共同プロジェクトにはNTTのほか、古河電気工業、新光電気工業、キオクシアホールディングス、富士通、NECが参加しており、実用化の段階で米インテル、米ブロードコムとも連携しています。

「光半導体」は、電子回路が担ってきた情報のやり取りを光回路に置き換えることで、超低消費電力と超高速処理を実現します。NTTの取り組みは、私たちの生活に革命的な変化をもたらす可能性があります。

日本は、光半導体の分野で先行しています。NTTが主導する光技術を使った次世代半導体の研究開発に、経済産業省が最大452億円を支援することが正式に発表されました。この技術は、**IOWN(アイオン)**構想の中核となるもので、電子処理を光に置き換えることにより、通信の高速化や消費電力の削減が期待されています。

2024年には、コンピューターの計算に使用するチップと周辺部品を光でつなぐ技術を確立する予定です。

2025年には、チップ同士の光による接続を目指しています。

最終的には、2030年に光で計算する「光電融合チップ」の実用化を目標としています。

これらの進展は、NTTが推進する「IOWN(アイオン)」構想の一環として行われており、2024年に仕様を確定し、2030年のIOWN実現を目指していることが報告されています。 この技術が実現すれば、データセンターの省エネ化や高速大容量通信など、多くの分野で革新的な変化が期待されています。

IOWN構想(Innovative Optical and Wireless Network)は、NTTが提唱する次世代の情報通信インフラです。この構想は、光を中心とした技術を活用して、現在のICT(情報通信技術)の限界を超えることを目指しています。具体的には、以下の3つの主要技術分野で構成されています。

オールフォトニクス・ネットワーク (APN: All-Photonics Network)

光信号のままで伝送・交換処理を行うことにより、低遅延かつ大容量の通信を実現します。

デジタルツインコンピューティング (DTC: Digital Twin Computing)

実世界とデジタル世界の融合により、未来予測などの新しいサービスやアプリケーションを創出します。

コグニティブ・ファウンデーション (CF: Cognitive Foundation®)

さまざまなICTリソースを最適に調和させ、一元管理することで、業界や地域ドメインを超えたリソース活用を可能にします。

IOWN構想は、2024年に仕様の確定を目指し、2030年の実現を目標に研究開発が進められています。この構想により、多様な価値観を持つ情報をリアルタイムで処理し、他者の視点や体験を共有することが容易になると期待されています。これにより、人と人、人と社会のつながりの質が向上し、個々人の価値観のアップデートが可能になると考えられています。

IOWN Global Forumは、この構想の実現・普及を促進するために、NTT、インテル、ソニーの3社が立ち上げた組織で、多様な業界からの参加パートナーと協力しています。技術仕様やフレームワーク、リファレンスデザインなどの検討を通じて、IOWN構想の実現に向けた取り組みが進められています。

消費電力の削減

光半導体は電気信号ではなく光信号を使用するため、エネルギー消費が少なくなります。これにより、データセンターなどの大規模な電力を消費する施設での省エネが可能になります。

高速処理

光は電気よりも速く伝わるため、データ処理の速度が向上します。これにより、通信速度の向上や計算処理の高速化が期待されます。

熱の発生抑制

電気信号を使用すると熱が発生しますが、光信号ではその発生が少ないため、冷却コストの削減や機器の耐久性向上に寄与します。

伝送容量の増加

光信号は高密度で情報を伝送できるため、より多くのデータを同時に送ることができます。これにより、データ通信の容量が大幅に向上します。

遅延時間の短縮

光信号は電気信号に比べて遅延が少ないため、リアルタイム性が要求されるアプリケーションでの利用が有効です。

これらの利点により、光半導体技術はデータセンターの効率化、エネルギーの効率的な利用、そして高速大容量通信の実現に大きく貢献すると期待されています。また、これらの技術が実用化されれば、IT業界だけでなく、自動車、医療、エンターテイメントなど多岐にわたる分野での革新が期待されます。

さらに、光半導体技術は、量子コンピューターの分野でも重要な役割を果たしています。光量子コンピューターは、光子を量子ビットとして使用し、量子もつれや重ね合わせといった量子力学の特性を利用して計算を行います。この技術は、従来の半導体に基づくコンピューターの限界を超える可能性があり、以下のような特徴を持っています。

高速化

光を使うことで、10テラヘルツの動作周波数を目指せるため、現在の半導体に比べて大幅な高速化が期待されます。

微細化の限界の克服

半導体の微細化に伴う物理的限界を克服し、新たな開発競争を促進することができます。

冷却・真空装置不要

光量子コンピューターは、他の方式で必要とされる冷却・真空装置が不要で、実用的な小型化が可能です。

量子ビット数の増加:時間的に連続的な量子もつれ状態を作ることで、装置の大型化なしに量子ビット数を増やすことができます。

これらの特徴により、光量子コンピューターは、複雑な計算を高速で解く次世代の計算機として期待されており、東京大学やNTT、理化学研究所が共同で開発を進めています3。今後、この分野の研究が進むにつれて、量子コンピューターの実用化に向けた大きな進展が見込まれます。

また、国策半導体会社ラピダスが鍵を握る存在として浮上しており、NTTは米国のインテルやブロードコムと連携し、実用化の段階を進めています。日本の産業力向上に大きく貢献する可能性があり、国際連携による開発が進んでいることから、日本が光半導体技術で世界をリードする可能性が高まっています。

NTT(日本電信電話)は、光半導体の実現を目指して光電融合技術の開発を加速しています。政府が452億円の支援を決定した中で、最終的に目指す「ゲームチェンジ」の戦略が見えてきました。

光電融合技術は、データ通信や半導体で行うコンピューターの計算を電気ではなく光信号で処理する技術です。デジタル化の進展によりデータ処理量が膨大になり、電力消費が増大しているため、電気の処理を光に置き換えることで大幅な消費電力の削減が期待されています。

NTTは光電融合技術を通じて電力効率を100倍、伝送容量125倍、遅延時間を200分の1にする次世代通信基盤「IOWN(アイオン)」構想を打ち出しています。共同プロジェクトには古河電気工業、新光電気工業、キオクシアホールディングス、富士通、NECなどが参加しており、実用化の段階では米インテルや米ブロードコムとも連携しています。

NTTと米国の企業、特にインテルとブロードコムは、光電融合技術を活用して次世代の通信インフラの実用化を目指して協力しています。以下はその詳細です。

NTTとインテルの共同研究契約

NTTとインテルは、未来のコミュニケーション基盤「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」技術の共創を目的に、2023年4月までの共同研究契約を締結しました。

両社はフォトニクス技術、デジタル信号処理(DSP)技術、コンピューティング技術、ネットワーク基盤運用技術などの専門知識を活用して、スマートでコネクテッドな世界の実現に向けた技術開発に取り組んでいます。

IOWN構想の具現化

IOWN構想は、光電融合技術を通じて電力効率を100倍、伝送容量125倍、遅延時間を200分の1にする次世代通信基盤を目指しています。

NTTは2028年度に伝送容量125倍、2032年度に電力消費100分の1を達成できると見込んでいます。

光電融合技術の具体的な展開

IOWN構想では、光技術を従来の長距離信号伝送だけでなく、電子回路と連携したプロセッサチップ内の信号処理部にも導入し、光電融合による新しいコンピューティング基盤を実現します。

また、高速分散コンピューティングやオープンフレームワークの開発も進められています。

これにより、光電融合技術はITの世界での電力消費削減と高速大容量通信の実現に寄与し、スマートな社会の実現に向けて重要な役割を果たすことが期待されています。

国際協力

NTTと国際協力

NTTは、光電融合技術の普及によって、2030年までに現在の最先端データセンターと比較しても、40パーセント以上の省エネが実現すると言われています。

この技術は、データセンターの消費電力問題を救う技術として注目されており、電気信号を扱う回路と光信号を扱う回路を融合することで、エネルギーの無駄遣いや処理の遅れを大幅に減らすことができます。

IOWN Global Forum

IOWN Global Forumは、NTT、インテル、ソニーの3社が立ち上げた組織で、光電融合技術の実現・普及を促進するために多様な業界からの参加パートナーと協力しています。

このフォーラムは、技術仕様やフレームワーク、リファレンスデザインなどの検討を通じて、IOWN構想の実現に向けた取り組みが進められています。

OFC2024での動態展示

NTTとNTTコミュニケーションズは、OFC2024で、IOWN APNを活用した400Gbps/800Gbps光電融合デバイスを用いたデータセンタエクスチェンジ(DCX)のマルチベンダでの動態展示を行いました。

この展示は、光のまま低遅延・低電力で分散型データセンタを接続する技術を示し、大容量サービスを遠隔地まで提供できる光電融合デバイス技術、監視技術が実現されたことを示しています。

日米韓の連携

NTTは、米インテルや韓国のSKハイニックスとも協力し、消費電力を大幅に抑える光電融合を組み込んだ機器の量産を目指しています。

日本政府はこのプロジェクトに約450億円の支援を行っており、中国を念頭に置いた日米韓の先端技術開発が進んでいます。

これらの国際協力プロジェクトは、光電融合技術の実用化と普及を加速させ、よりクリーンで便利な未来への道を切り開いています。

「この世の物は見るまで実在しない」

2024.04.05

「この世の物は見るまで実在しない」

量子力学と「非実在性」

量子力学では、素粒子は波動関数として表され、観測されるまでの間は、複数の状態の重ね合わせにあると考えられています。これは、有名なシュレーディンガーの猫の思考実験でよく例示されます。箱の中の猫は、観測されるまで生きているとも死んでいるとも言えない状態にあります。

コペンハーゲン解釈

コペンハーゲン解釈は、観測が行われるまで、素粒子は特定の状態に「収縮」しないという考え方です。つまり、観測者が観測することによって初めて、素粒子の状態が決定されるとされています。

日常生活との関係

日常生活においては、物質は実在していると感じられます。たとえば、私たちが見ていない間も、椅子やテーブルはその場所に存在しています。量子力学の非実在性は、主に微視的なスケールでの現象であり、巨視的なスケールでは異なる法則が適用されます。

現代科学における意義

量子力学の原理は、エレクトロニクス、通信技術、コンピューターなど、現代の多くの技術分野において基礎となっています。非実在性の概念は、量子コンピューターや量子暗号などの新しい技術の開発にも影響を与えています。

量子力学の世界では、物質や光子などの素粒子は、観測されるまで特定の状態に存在しているとは限らず、確率的な波動関数で表される「可能性」の状態にあるとされています。これは、観測することで初めて、その素粒子の位置や速度などの物理量が確定するというコペンハーゲン解釈に基づいています。

この解釈によると、観測されるまでの素粒子は、確定した実在とは異なる「非実在性」を持っていると言えます。しかし、これは微視的な量子レベルでの話であり、巨視的な日常生活のスケールでは、物質は実在していると考えられています。量子力学の非実在性が巨視的な世界にも当てはまるかどうかは、科学的な議論の対象となっていますが、一般的な経験則としては、見ていない間も物質は存在しているとされています。

さらに、量子力学の解釈には多くの異なる見解があり、コペンハーゲン解釈以外にも多くの代替的な解釈が提案されています。これらの解釈は、量子力学の基本的な法則は同じであっても、実在の性質について異なる説明をしています。例えば、多世界解釈では、観測ごとに宇宙が分岐し、すべての可能性が実現しているとされています。

「この世は時間を超越するものとする」

量子もつれとは、2つ以上の粒子が相互に関連し合い、一方の粒子の状態を測定することで、もう一方の粒子の状態も瞬時に決定される現象です。この不思議な性質は、粒子間の物理的な距離に関係なく発生し、光速を超える情報伝達が可能であるかのように見えます。これにより、量子もつれは時間と空間の概念に新たな視点を提供しています。

以下は、量子もつれにおける時間の存在に関するレポートです:

量子もつれと時間

量子もつれは、アインシュタインが「不気味な遠隔作用」と表現した量子力学の特徴の一つです。この現象は、一対の粒子が相互にもつれた状態で存在し、一方の粒子に何らかの操作を行うと、もう一方の粒子にも瞬時に影響が及ぶことを意味します。この影響は、粒子がどれだけ離れていても、即座に伝わります。

時間の役割

量子もつれにおいては、時間の概念が古典物理学でのそれとは異なる役割を果たします。もつれた粒子間での情報のやり取りは、時間を超えた瞬間的なものと考えられており、従来の時間の流れに捉われない現象として捉えられています。

研究の進展

最近の研究では、量子もつれを利用して時間の流れを逆転させる実験が行われています。これは、未来の観測が過去の状態に影響を与えるという、時間の矢を反転させるような現象を示唆しています。

時間と量子もつれの関係

量子もつれが示す時間の性質は、現在の物理学の理解を超えたものであり、時間旅行や因果律の概念に新たな疑問を投げかけています。量子もつれが時間を超える現象であるかどうかは、引き続き科学者たちの間で活発な議論の対象となっています。

このレポートが、量子もつれと時間の関係についての理解を深める一助となれば幸いです。さらに詳細な情報や他のトピックについてのリポートが必要であれば、お気軽にお問い合わせください。私は、さまざまな科学的なトピックについての知識を提供することができます。

結論として、「この世の物は見るまで実在しない」というのは、量子力学の特定の解釈においては正しいとされていますが、それが私たちの日常生活に直接適用されるわけではありません。量子力学は現代科学において重要な役割を果たしており、その原理はエレクトロニクスや通信技術など、多くの技術の基盤となっていますが、その解釈は依然として活発な研究と議論の対象です。

時間と空間の概念

時間と空間は、私たちの宇宙を理解するための基本的な概念です。時間は出来事が起こる順序を測定し、空間は物体が存在する場所を示します。物理学では、時間と空間は密接に関連しており、アインシュタインの相対性理論によれば、時空として一体のものとして扱われます。

以下は、時間と空間に関する簡単なレポートです:

時間とは

時間は、変化を認識するための基礎的な概念であり、歴史的には太陽や月の動きによって測定されてきました。現代では、時間の単位として「秒」が国際単位系(SI)で定義されており、セシウム133原子の基底状態の2つの超微細構造準位の間の遷移に対応する放射の周期の9,192,631,770倍の継続時間とされています。

空間とは

空間は、物理現象が起きる「入れ物」としての3次元ユークリッド空間を指し、物質の存在から独立した空虚な容器としてニュートンによって記述されました。しかし、相対性理論では、空間と時間は統合され、時空として扱われます。

時空とは

時空は、時間と空間が統合された概念で、相対性理論においては、時間の進み方が相対的な動きに応じて異なるとされています。これにより、時間と空間は相互に影響を及ぼし合うことが示されました

時間を超える可能性

時間を超える可能性、つまりタイムトラベルは、科学者や作家たちを長年魅了してきたトピックです。物理学の理論、特に一般相対性理論は、タイムトラベルが理論的に可能であることを示唆していますが、実際に実現するには多くの技術的および理論的な障壁があります。

タイムトラベルの理論

アインシュタインの一般相対性理論は、重力が時空を曲げることを示しており、この理論に基づくと、特定の条件下で時間的閉曲線(タイムループ)を形成することが可能です。これは、理論的には過去や未来への旅を可能にするものです。

実現の障壁

しかし、タイムトラベルを実現するためには、極端なエネルギー条件や特殊な物質(例えば、負のエネルギー密度を持つエキゾチック物質)が必要とされます。これらの条件を作り出すことは、現代の技術では不可能に近いとされています。

因果律との問題

タイムトラベルが可能だとすると、因果律に関するパラドックスが発生する可能性があります。例えば、過去に戻って自分の祖父母に影響を与えることで、自分自身の存在を消す「祖父母パラドックス」などが知られています。

現代科学における議論

タイムトラベルに関する議論は、物理学だけでなく、哲学や倫理学の分野にも及んでいます。もしタイムトラベルが可能になった場合の社会的、倫理的な影響についても、深い考察が必要です。

祖父母パラドックス

祖父母パラドックスは、タイムトラベルに関連する有名な思考実験の一つです。このパラドックスは、もし時間旅行が可能であれば、過去に戻って自分の祖父母を殺してしまった場合、自分自身が生まれることがなくなるという矛盾を指摘します。しかし、その場合、祖父母を殺すために過去に戻ることもできなくなるため、祖父母は生き続け、結果として自分自身が生まれることになります。これは、時間旅行者が過去に介入することによって生じる論理的な矛盾を示しています。

祖父母パラドックスの概要

祖父母パラドックスは、タイムトラベルの可能性と因果律の関係を探るために考え出された思考実験です。このパラドックスは、タイムトラベルが実際に可能である場合、過去への介入が未来にどのような影響を及ぼすかを問いかけます。

パラドックスの解釈

このパラドックスにはいくつかの解釈があります。一つは、過去は変更不可能であり、タイムトラベル者が祖父母を殺そうとしても何らかの理由で失敗するというものです。別の解釈では、タイムトラベル者が過去に介入することで新しい時間線が生まれ、元の時間線は影響を受けないというものです。

科学的な観点

物理学者の中には、祖父母パラドックスを解決するために、時間旅行がパラドックスを引き起こさないような自然の法則が存在すると考える者もいます。例えば、ノヴィコフの首尾一貫の原則は、時間旅行者が過去に行っても、歴史に矛盾を生じさせるような行動は不可能であると主張しています。

パラドックスの影響

祖父母パラドックスは、タイムトラベルに関する物語や映画において頻繁に取り上げられるテーマです。このパラドックスは、時間と因果律に関する私たちの直感を問い直し、タイムトラベルの倫理的および哲学的な側面について考えるきっかけを提供しています。

多世界解釈(観測ごとに宇宙が分岐)

多世界解釈は、量子力学の解釈の一つで、観測ごとに宇宙が分岐し、無数の平行宇宙が存在するという考え方です。この解釈は、1957年にヒュー・エヴェレット3世によって提唱されました。多世界解釈では、量子的な事象が観測されるたびに、宇宙はそれぞれの可能性に対応する新しい宇宙へと分岐していくとされています。これにより、すべての可能性が実現される多くの世界が同時に存在することになります。

多世界解釈とは

多世界解釈は、量子力学の波動関数が観測によって収縮するのではなく、すべての可能性が実際に存在するという考え方です。この解釈によれば、観測されるたびに宇宙は新たな枝へと分岐し、異なる歴史を持つ複数の宇宙が生まれます。

分岐する宇宙

観測が行われるたびに、宇宙は観測された結果の数だけ分岐します。例えば、量子的なコインを投げた場合、コインが表になる宇宙と裏になる宇宙が同時に生まれるとされています。

多世界解釈の影響

多世界解釈は、量子力学の基本的な問題に対する一つの答えを提供しますが、同時に新たな疑問も提起します。例えば、無数の宇宙が存在するというこの解釈は、宇宙の本質についての我々の理解を根本から変える可能性があります。

科学的な受容

多世界解釈は、科学者の間で完全に受け入れられているわけではありません。一部の科学者はこの解釈を支持していますが、他の解釈も同様に有効であると考える科学者もいます。

量子力学と「非実在性」

量子力学では、素粒子は波動関数として表され、観測されるまでの間は、複数の状態の重ね合わせにあると考えられています。これは、有名なシュレーディンガーの猫の思考実験でよく例示されます。箱の中の猫は、観測されるまで生きているとも死んでいるとも言えない状態にあります。

コペンハーゲン解釈

コペンハーゲン解釈は、観測が行われるまで、素粒子は特定の状態に「収縮」しないという考え方です。つまり、観測者が観測することによって初めて、素粒子の状態が決定されるとされています。

日常生活との関係

日常生活においては、物質は実在していると感じられます。たとえば、私たちが見ていない間も、椅子やテーブルはその場所に存在しています。量子力学の非実在性は、主に微視的なスケールでの現象であり、巨視的なスケールでは異なる法則が適用されます。

現代科学における意義

量子力学の原理は、エレクトロニクス、通信技術、コンピューターなど、現代の多くの技術分野において基礎となっています。非実在性の概念は、量子コンピューターや量子暗号などの新しい技術の開発にも影響を与えています。

量子力学の世界では、物質や光子などの素粒子は、観測されるまで特定の状態に存在しているとは限らず、確率的な波動関数で表される「可能性」の状態にあるとされています。これは、観測することで初めて、その素粒子の位置や速度などの物理量が確定するというコペンハーゲン解釈に基づいています。

この解釈によると、観測されるまでの素粒子は、確定した実在とは異なる「非実在性」を持っていると言えます。しかし、これは微視的な量子レベルでの話であり、巨視的な日常生活のスケールでは、物質は実在していると考えられています。量子力学の非実在性が巨視的な世界にも当てはまるかどうかは、科学的な議論の対象となっていますが、一般的な経験則としては、見ていない間も物質は存在しているとされています。

さらに、量子力学の解釈には多くの異なる見解があり、コペンハーゲン解釈以外にも多くの代替的な解釈が提案されています。これらの解釈は、量子力学の基本的な法則は同じであっても、実在の性質について異なる説明をしています。例えば、多世界解釈では、観測ごとに宇宙が分岐し、すべての可能性が実現しているとされています。

「この世は時間を超越するものとする」

量子もつれとは、2つ以上の粒子が相互に関連し合い、一方の粒子の状態を測定することで、もう一方の粒子の状態も瞬時に決定される現象です。この不思議な性質は、粒子間の物理的な距離に関係なく発生し、光速を超える情報伝達が可能であるかのように見えます。これにより、量子もつれは時間と空間の概念に新たな視点を提供しています。

以下は、量子もつれにおける時間の存在に関するレポートです:

量子もつれと時間

量子もつれは、アインシュタインが「不気味な遠隔作用」と表現した量子力学の特徴の一つです。この現象は、一対の粒子が相互にもつれた状態で存在し、一方の粒子に何らかの操作を行うと、もう一方の粒子にも瞬時に影響が及ぶことを意味します。この影響は、粒子がどれだけ離れていても、即座に伝わります。

時間の役割

量子もつれにおいては、時間の概念が古典物理学でのそれとは異なる役割を果たします。もつれた粒子間での情報のやり取りは、時間を超えた瞬間的なものと考えられており、従来の時間の流れに捉われない現象として捉えられています。

研究の進展

最近の研究では、量子もつれを利用して時間の流れを逆転させる実験が行われています。これは、未来の観測が過去の状態に影響を与えるという、時間の矢を反転させるような現象を示唆しています。

時間と量子もつれの関係

量子もつれが示す時間の性質は、現在の物理学の理解を超えたものであり、時間旅行や因果律の概念に新たな疑問を投げかけています。量子もつれが時間を超える現象であるかどうかは、引き続き科学者たちの間で活発な議論の対象となっています。

このレポートが、量子もつれと時間の関係についての理解を深める一助となれば幸いです。さらに詳細な情報や他のトピックについてのリポートが必要であれば、お気軽にお問い合わせください。私は、さまざまな科学的なトピックについての知識を提供することができます。

結論として、「この世の物は見るまで実在しない」というのは、量子力学の特定の解釈においては正しいとされていますが、それが私たちの日常生活に直接適用されるわけではありません。量子力学は現代科学において重要な役割を果たしており、その原理はエレクトロニクスや通信技術など、多くの技術の基盤となっていますが、その解釈は依然として活発な研究と議論の対象です。

時間と空間の概念

時間と空間は、私たちの宇宙を理解するための基本的な概念です。時間は出来事が起こる順序を測定し、空間は物体が存在する場所を示します。物理学では、時間と空間は密接に関連しており、アインシュタインの相対性理論によれば、時空として一体のものとして扱われます。

以下は、時間と空間に関する簡単なレポートです:

時間とは

時間は、変化を認識するための基礎的な概念であり、歴史的には太陽や月の動きによって測定されてきました。現代では、時間の単位として「秒」が国際単位系(SI)で定義されており、セシウム133原子の基底状態の2つの超微細構造準位の間の遷移に対応する放射の周期の9,192,631,770倍の継続時間とされています。

空間とは

空間は、物理現象が起きる「入れ物」としての3次元ユークリッド空間を指し、物質の存在から独立した空虚な容器としてニュートンによって記述されました。しかし、相対性理論では、空間と時間は統合され、時空として扱われます。

時空とは

時空は、時間と空間が統合された概念で、相対性理論においては、時間の進み方が相対的な動きに応じて異なるとされています。これにより、時間と空間は相互に影響を及ぼし合うことが示されました

時間を超える可能性

時間を超える可能性、つまりタイムトラベルは、科学者や作家たちを長年魅了してきたトピックです。物理学の理論、特に一般相対性理論は、タイムトラベルが理論的に可能であることを示唆していますが、実際に実現するには多くの技術的および理論的な障壁があります。

タイムトラベルの理論

アインシュタインの一般相対性理論は、重力が時空を曲げることを示しており、この理論に基づくと、特定の条件下で時間的閉曲線(タイムループ)を形成することが可能です。これは、理論的には過去や未来への旅を可能にするものです。

実現の障壁

しかし、タイムトラベルを実現するためには、極端なエネルギー条件や特殊な物質(例えば、負のエネルギー密度を持つエキゾチック物質)が必要とされます。これらの条件を作り出すことは、現代の技術では不可能に近いとされています。

因果律との問題

タイムトラベルが可能だとすると、因果律に関するパラドックスが発生する可能性があります。例えば、過去に戻って自分の祖父母に影響を与えることで、自分自身の存在を消す「祖父母パラドックス」などが知られています。

現代科学における議論

タイムトラベルに関する議論は、物理学だけでなく、哲学や倫理学の分野にも及んでいます。もしタイムトラベルが可能になった場合の社会的、倫理的な影響についても、深い考察が必要です。

祖父母パラドックス

祖父母パラドックスは、タイムトラベルに関連する有名な思考実験の一つです。このパラドックスは、もし時間旅行が可能であれば、過去に戻って自分の祖父母を殺してしまった場合、自分自身が生まれることがなくなるという矛盾を指摘します。しかし、その場合、祖父母を殺すために過去に戻ることもできなくなるため、祖父母は生き続け、結果として自分自身が生まれることになります。これは、時間旅行者が過去に介入することによって生じる論理的な矛盾を示しています。

祖父母パラドックスの概要

祖父母パラドックスは、タイムトラベルの可能性と因果律の関係を探るために考え出された思考実験です。このパラドックスは、タイムトラベルが実際に可能である場合、過去への介入が未来にどのような影響を及ぼすかを問いかけます。

パラドックスの解釈

このパラドックスにはいくつかの解釈があります。一つは、過去は変更不可能であり、タイムトラベル者が祖父母を殺そうとしても何らかの理由で失敗するというものです。別の解釈では、タイムトラベル者が過去に介入することで新しい時間線が生まれ、元の時間線は影響を受けないというものです。

科学的な観点

物理学者の中には、祖父母パラドックスを解決するために、時間旅行がパラドックスを引き起こさないような自然の法則が存在すると考える者もいます。例えば、ノヴィコフの首尾一貫の原則は、時間旅行者が過去に行っても、歴史に矛盾を生じさせるような行動は不可能であると主張しています。

パラドックスの影響

祖父母パラドックスは、タイムトラベルに関する物語や映画において頻繁に取り上げられるテーマです。このパラドックスは、時間と因果律に関する私たちの直感を問い直し、タイムトラベルの倫理的および哲学的な側面について考えるきっかけを提供しています。

多世界解釈(観測ごとに宇宙が分岐)

多世界解釈は、量子力学の解釈の一つで、観測ごとに宇宙が分岐し、無数の平行宇宙が存在するという考え方です。この解釈は、1957年にヒュー・エヴェレット3世によって提唱されました。多世界解釈では、量子的な事象が観測されるたびに、宇宙はそれぞれの可能性に対応する新しい宇宙へと分岐していくとされています。これにより、すべての可能性が実現される多くの世界が同時に存在することになります。

多世界解釈とは

多世界解釈は、量子力学の波動関数が観測によって収縮するのではなく、すべての可能性が実際に存在するという考え方です。この解釈によれば、観測されるたびに宇宙は新たな枝へと分岐し、異なる歴史を持つ複数の宇宙が生まれます。

分岐する宇宙

観測が行われるたびに、宇宙は観測された結果の数だけ分岐します。例えば、量子的なコインを投げた場合、コインが表になる宇宙と裏になる宇宙が同時に生まれるとされています。

多世界解釈の影響

多世界解釈は、量子力学の基本的な問題に対する一つの答えを提供しますが、同時に新たな疑問も提起します。例えば、無数の宇宙が存在するというこの解釈は、宇宙の本質についての我々の理解を根本から変える可能性があります。

科学的な受容

多世界解釈は、科学者の間で完全に受け入れられているわけではありません。一部の科学者はこの解釈を支持していますが、他の解釈も同様に有効であると考える科学者もいます。

南極に血の滝とは「何なんだ?」

2024.02.14

南極大陸のテイラー氷河から流れ出る赤い水「血の滝」がとうとう解明された。氷からしみ出した鉄塩が空気に触れると赤くなるのだ。 2017年の研究で、テイラー氷河がおよそ200万年前に形成され、その下に塩水の湖が閉じ込められたことが明らかになった。

南極大陸の血の滝の謎を解明

南極大陸の東南極にあるヴィクトリアランドには、テイラー氷河という氷河があります。この氷河の先端部からは、鮮やかな赤い色の水が流れ出しており、その様子はまるで血のように見えます。この現象は「血の滝」と呼ばれており、長年にわたって多くの人々の関心を引いてきました。しかし、なぜこの水が赤いのか、なぜ凍らずに流れることができるのかは、これまで謎とされてきました。

最新のレーダー調査によって明らかになった、血の滝の成因とメカニズムについて紹介します。

血の滝の成因

血の滝の水は、鉄分を豊富に含んだ塩水であることが分かっています。この塩水は、氷河の下に存在する古代の海水が、氷河の影響で塩分が濃縮されたものです。この塩水に含まれる鉄分は、2価の鉄イオン(Fe 2+ )であり、これが氷河の中から地上に湧出すると、大気中の酸素と接することで酸化され、酸化第2鉄(Fe 2 O 3 )となります。Fe 2 O 3 は赤い色をしており、水には溶解せずに沈殿するため、氷の表面に赤い沈殿物が付着します。この沈殿物が血の滝の赤い色の原因です。

血の滝のメカニズム

血の滝の水は、なぜ凍らずに流れることができるのでしょうか。これは、塩水の性質と氷河の構造によって説明できます。塩水は純水よりも凝固点が低く、また凍結するときに熱を放出するために周囲の氷を解かします。これによって、塩水は液状に保たれ、氷河の内部やその下の環境で流れることができます。また、テイラー氷河は基盤岩に凍り付いていないという特徴があります。これは、氷河の下に存在する高い塩分濃度の水が、水の凝固点降下を起こしたためです。

この水は、氷河に走る大小さまざまな亀裂を通じて、氷河に流れ込みます。そして、塩水が凍結し始めると、そこで発生する凝固潜熱によって周囲の氷が温められると同時に、亀裂中央の塩水の濃度が上昇します。このようにして、テイラー氷河は流水を維持する仕組みを有しており、また流水を内包する世界で最も冷たい氷河であると言えます。

血の滝の水は、鉄分を豊富に含んだ塩水であり、その鉄分が酸化されて赤い沈殿物を形成することで、血のような色に見えます。また、塩水は凝固点が低く、凍結するときに熱を放出することで、氷河の内部やその下で液状に保たれ、流れることができます。血の滝は、南極の氷河の下に隠された古代の海水や微生物の生態系など、地球の歴史や生命の多様性に関する貴重な情報を提供してくれる珍しい現象です。

「血の滝」とは、南極大陸のテイラー氷河から流れ出る赤い水のことです。この水の色や流れる仕組みは、長年にわたって謎とされてきましたが、最近の研究によってその真相が明らかになりました。

「血の滝」は、1911年にオーストラリアの地質学者トーマス・グリフィス・テイラーによって発見されました1。当時は、水中に生息する紅藻類が水を赤く染めていると考えられていました。

2017年に、アメリカの科学者グループがレーダーを用いて氷河の下の層をスキャンし、血の滝の原因を突き止めました3。彼らは、氷河の下に塩水の湖と河川のネットワークが存在し、その水が氷河の亀裂から流れ出していることを発見しました。

氷河の下の塩水は、約200万年前に氷河が形成されたときに閉じ込められたもので、鉄分を多く含んでいます4。この鉄分が空気に触れると酸化されて赤くなり、水に色を付けています。

塩分

塩水は、塩分の高さと凍結するときに発生する熱(潜熱)によって、液体の状態を保っています4。この熱は周囲の氷を溶かし、水が流れることを可能にしています。テイラー氷河は、水が流れる最も冷たい氷河と言えます。

血の滝の水には、微生物も含まれています。これらの微生物は、氷河の下の暗く寒い環境で、何百万年も生き続けています。彼らは、鉄や硫黄などの無機物を分解してエネルギーを得ています。このような生態系は、地球外の厳しい環境にも存在する可能性があります。

以上が、「血の滝」の謎に関する最新の研究成果です。南極の氷河の下には、まだ知られていない秘密が隠されているかもしれません。血の滝は、地球の驚異的な自然現象の一つと言えるでしょう。

■南極で「血の滝」が発生するメカニズムを科学者が解明

「血の滝」とは、南極大陸のテイラー氷河からにじみ出る鮮やかな赤色の水の滝のことをいう。

その独特の色は、氷からしみ出た鉄塩が酸素に触れて赤くなることによる。

この滝には、光も酸素もない極限状態を生き抜く微生物が生息している。

南極の大きな氷河では、氷からにじみ出るように真っ赤な川ができ、「血の滝」と名付けられている。南極大陸のテイラー氷河からボニー湖へ、なぜ赤みがかった水が流れ出るのか、科学者たちは何十年も頭を悩ませてきた。

この現象は、1911年に地質学者グリフィス・テイラー(Griffith Taylor)によって初めて発見された。当時は、水中に生息する紅藻類がこの鮮やかな赤い色の原因だと考えられていた。

それから100年以上が経ち、科学者たちは血の滝の原因を突き止めた。氷からしみ出した鉄塩が空気に触れると赤くなるのだ。

2017年の研究で、テイラー氷河がおよそ200万年前に形成され、その下に塩水の湖が閉じ込められたことが明らかになった。その後、古代の湖は氷河の端に達し、塩水をしみ出させるようになったのだ。

2015年の研究では、氷透過型レーダーを用い、氷河の割れ目から流れる川のネットワークが発見された。つまり、極寒の氷河の内部に液体の水が存在しうるということだ。

「意外かもしれないが、水は凍る時に熱を放出し、その熱は周囲の冷たい氷を温める」と、アラスカ大学フェアバンクス校の氷河学者で、2017年の研究の共同執筆者であるエリン・ペティット(Erin Pettit)はプレスリリースで述べている。「この熱と、塩分を含んだ水の凝固点が低いことにより、液体のまま流れ出ることが可能になる。テイラー氷河は、現在知られている持続的な水の流れのある氷河の中で、最も冷たい氷河だ」

2009年の研究では、この氷底湖には、光も酸素もない極限状態を生き抜くことができるユニークな微生物群が生息していることが判明した。光も酸素もない極限状態を生き抜くために、鉄と硫酸塩を利用しているのだ。

約200万年前に氷河の下に閉じ込められた湖は、微生物で満ちていたと研究者は考えている。

微生物学者で、2009年の研究の筆頭筆者であるジル・ミクッキ(Jill Mikucki)は、「ここでの大きな疑問は『氷河の下で生態系はどのように機能しているのか』『いかにして数百メートルもの厚さの氷の下の、常に冷たく暗い環境で、長年にわたって(血の滝の場合は200万年以上)生きていけるのだろうか?』ということだ」とプレスリリースで述べている。

科学者たちは、これらの微生物の研究が宇宙生物学も発展させると考えている。同じような凍った水のある別の世界、例えば地球の隣人ともいえる火星などで、生命がどのように生存できるかということに光を当てることができるだろう。

■微生物たちのサバイバルの跡

南極大陸の氷河からほとばしる血のような色をした水の流れが、先史時代から氷の下に閉じ込められてきた微生物たちのサバイバルの跡であることがわかった。 南極にあるテイラー氷河からは“血の滝”と呼ばれる鉄さび色の水が流れ出しているが、最新の研究によると、この氷河が海に張り出していた150~400万年前に海水とともに閉じ込められた微生物たちが、生きるために数百万年にわたって鉄分を分解してきたという。“血の滝”のショッキングな色合いは、顕微鏡でしか見えないほど小さな微生物の活動の結果であることが明らかになった。

“血の滝”の存在は何十年も前から研究者らの興味を引き付けてきた。というのも、この水の流れはおかしなことに、南極で最も乾燥した「ドライバレー」という地域から流出しているからである。

「ドライバレーは褐色の大地が広がる場所で、白い氷原に青い空という地点もあるが、そこからは真っ赤な滝が流れ出しており、非常に興味深い土地だ」と、研究を率いたダートマス大学のジル・ミクキ氏は語る。

テイラー氷河から流れ出す水は鉄分を多く含み、非常に塩辛いことから、海水が濃縮したものであると考えられている。研究チームが噴出したばかりの水を少量採取して分析すると、微生物のものと思われるタンパク質が含まれていることがわかった。

微生物たちは太古の昔に氷の下に閉じ込められて以来、完全に孤立した状態にあったようだ。氷の下400メートルという環境では光合成に必要な太陽の光も届かず、周囲に食料源も存在しない。そのような状況で生き長らえた理由は、微生物に硫黄と鉄分の化学反応でエネルギーを得る能力があったからだと研究では指摘している。

移動する氷河が鉄分を豊富に含む岩盤を徐々に削り取り、その鉄分を水中の微生物がさらに分解して“血の滝”と呼ぶに相応しい色合いを与えていた。

採取した水には、硫黄を多く含んだ硫酸塩化合物が混じっていることも明らかになった。これは、この水が海水の一部だったころから含有されていたものであると研究ではまとめられている。

「微生物が獲得したこのようなエネルギーの生成方法は、それ自体は珍しいことではないかもしれない。だが、太古の時代にあった全球凍結(スノーボールアース)という非常に厳しい氷河時代には、このような創造的な方法でエネルギーを得ることが、生存に役立っていたのかもしれない」と、同氏は話す。

およそ7億年前に起こった全球凍結の時代には、地球全体が周期的に厚い氷の層に覆われ、海中には大量の鉄分が供給されたと推定されている。

南極大陸の血の滝の謎を解明

南極大陸の東南極にあるヴィクトリアランドには、テイラー氷河という氷河があります。この氷河の先端部からは、鮮やかな赤い色の水が流れ出しており、その様子はまるで血のように見えます。この現象は「血の滝」と呼ばれており、長年にわたって多くの人々の関心を引いてきました。しかし、なぜこの水が赤いのか、なぜ凍らずに流れることができるのかは、これまで謎とされてきました。

最新のレーダー調査によって明らかになった、血の滝の成因とメカニズムについて紹介します。

血の滝の成因

血の滝の水は、鉄分を豊富に含んだ塩水であることが分かっています。この塩水は、氷河の下に存在する古代の海水が、氷河の影響で塩分が濃縮されたものです。この塩水に含まれる鉄分は、2価の鉄イオン(Fe 2+ )であり、これが氷河の中から地上に湧出すると、大気中の酸素と接することで酸化され、酸化第2鉄(Fe 2 O 3 )となります。Fe 2 O 3 は赤い色をしており、水には溶解せずに沈殿するため、氷の表面に赤い沈殿物が付着します。この沈殿物が血の滝の赤い色の原因です。

血の滝のメカニズム

血の滝の水は、なぜ凍らずに流れることができるのでしょうか。これは、塩水の性質と氷河の構造によって説明できます。塩水は純水よりも凝固点が低く、また凍結するときに熱を放出するために周囲の氷を解かします。これによって、塩水は液状に保たれ、氷河の内部やその下の環境で流れることができます。また、テイラー氷河は基盤岩に凍り付いていないという特徴があります。これは、氷河の下に存在する高い塩分濃度の水が、水の凝固点降下を起こしたためです。

この水は、氷河に走る大小さまざまな亀裂を通じて、氷河に流れ込みます。そして、塩水が凍結し始めると、そこで発生する凝固潜熱によって周囲の氷が温められると同時に、亀裂中央の塩水の濃度が上昇します。このようにして、テイラー氷河は流水を維持する仕組みを有しており、また流水を内包する世界で最も冷たい氷河であると言えます。

血の滝の水は、鉄分を豊富に含んだ塩水であり、その鉄分が酸化されて赤い沈殿物を形成することで、血のような色に見えます。また、塩水は凝固点が低く、凍結するときに熱を放出することで、氷河の内部やその下で液状に保たれ、流れることができます。血の滝は、南極の氷河の下に隠された古代の海水や微生物の生態系など、地球の歴史や生命の多様性に関する貴重な情報を提供してくれる珍しい現象です。

「血の滝」とは、南極大陸のテイラー氷河から流れ出る赤い水のことです。この水の色や流れる仕組みは、長年にわたって謎とされてきましたが、最近の研究によってその真相が明らかになりました。

「血の滝」は、1911年にオーストラリアの地質学者トーマス・グリフィス・テイラーによって発見されました1。当時は、水中に生息する紅藻類が水を赤く染めていると考えられていました。

2017年に、アメリカの科学者グループがレーダーを用いて氷河の下の層をスキャンし、血の滝の原因を突き止めました3。彼らは、氷河の下に塩水の湖と河川のネットワークが存在し、その水が氷河の亀裂から流れ出していることを発見しました。

氷河の下の塩水は、約200万年前に氷河が形成されたときに閉じ込められたもので、鉄分を多く含んでいます4。この鉄分が空気に触れると酸化されて赤くなり、水に色を付けています。

塩分

塩水は、塩分の高さと凍結するときに発生する熱(潜熱)によって、液体の状態を保っています4。この熱は周囲の氷を溶かし、水が流れることを可能にしています。テイラー氷河は、水が流れる最も冷たい氷河と言えます。

血の滝の水には、微生物も含まれています。これらの微生物は、氷河の下の暗く寒い環境で、何百万年も生き続けています。彼らは、鉄や硫黄などの無機物を分解してエネルギーを得ています。このような生態系は、地球外の厳しい環境にも存在する可能性があります。

以上が、「血の滝」の謎に関する最新の研究成果です。南極の氷河の下には、まだ知られていない秘密が隠されているかもしれません。血の滝は、地球の驚異的な自然現象の一つと言えるでしょう。

■南極で「血の滝」が発生するメカニズムを科学者が解明

「血の滝」とは、南極大陸のテイラー氷河からにじみ出る鮮やかな赤色の水の滝のことをいう。

その独特の色は、氷からしみ出た鉄塩が酸素に触れて赤くなることによる。

この滝には、光も酸素もない極限状態を生き抜く微生物が生息している。

南極の大きな氷河では、氷からにじみ出るように真っ赤な川ができ、「血の滝」と名付けられている。南極大陸のテイラー氷河からボニー湖へ、なぜ赤みがかった水が流れ出るのか、科学者たちは何十年も頭を悩ませてきた。

この現象は、1911年に地質学者グリフィス・テイラー(Griffith Taylor)によって初めて発見された。当時は、水中に生息する紅藻類がこの鮮やかな赤い色の原因だと考えられていた。

それから100年以上が経ち、科学者たちは血の滝の原因を突き止めた。氷からしみ出した鉄塩が空気に触れると赤くなるのだ。

2017年の研究で、テイラー氷河がおよそ200万年前に形成され、その下に塩水の湖が閉じ込められたことが明らかになった。その後、古代の湖は氷河の端に達し、塩水をしみ出させるようになったのだ。

2015年の研究では、氷透過型レーダーを用い、氷河の割れ目から流れる川のネットワークが発見された。つまり、極寒の氷河の内部に液体の水が存在しうるということだ。

「意外かもしれないが、水は凍る時に熱を放出し、その熱は周囲の冷たい氷を温める」と、アラスカ大学フェアバンクス校の氷河学者で、2017年の研究の共同執筆者であるエリン・ペティット(Erin Pettit)はプレスリリースで述べている。「この熱と、塩分を含んだ水の凝固点が低いことにより、液体のまま流れ出ることが可能になる。テイラー氷河は、現在知られている持続的な水の流れのある氷河の中で、最も冷たい氷河だ」

2009年の研究では、この氷底湖には、光も酸素もない極限状態を生き抜くことができるユニークな微生物群が生息していることが判明した。光も酸素もない極限状態を生き抜くために、鉄と硫酸塩を利用しているのだ。

約200万年前に氷河の下に閉じ込められた湖は、微生物で満ちていたと研究者は考えている。

微生物学者で、2009年の研究の筆頭筆者であるジル・ミクッキ(Jill Mikucki)は、「ここでの大きな疑問は『氷河の下で生態系はどのように機能しているのか』『いかにして数百メートルもの厚さの氷の下の、常に冷たく暗い環境で、長年にわたって(血の滝の場合は200万年以上)生きていけるのだろうか?』ということだ」とプレスリリースで述べている。

科学者たちは、これらの微生物の研究が宇宙生物学も発展させると考えている。同じような凍った水のある別の世界、例えば地球の隣人ともいえる火星などで、生命がどのように生存できるかということに光を当てることができるだろう。

■微生物たちのサバイバルの跡

南極大陸の氷河からほとばしる血のような色をした水の流れが、先史時代から氷の下に閉じ込められてきた微生物たちのサバイバルの跡であることがわかった。 南極にあるテイラー氷河からは“血の滝”と呼ばれる鉄さび色の水が流れ出しているが、最新の研究によると、この氷河が海に張り出していた150~400万年前に海水とともに閉じ込められた微生物たちが、生きるために数百万年にわたって鉄分を分解してきたという。“血の滝”のショッキングな色合いは、顕微鏡でしか見えないほど小さな微生物の活動の結果であることが明らかになった。

“血の滝”の存在は何十年も前から研究者らの興味を引き付けてきた。というのも、この水の流れはおかしなことに、南極で最も乾燥した「ドライバレー」という地域から流出しているからである。

「ドライバレーは褐色の大地が広がる場所で、白い氷原に青い空という地点もあるが、そこからは真っ赤な滝が流れ出しており、非常に興味深い土地だ」と、研究を率いたダートマス大学のジル・ミクキ氏は語る。

テイラー氷河から流れ出す水は鉄分を多く含み、非常に塩辛いことから、海水が濃縮したものであると考えられている。研究チームが噴出したばかりの水を少量採取して分析すると、微生物のものと思われるタンパク質が含まれていることがわかった。

微生物たちは太古の昔に氷の下に閉じ込められて以来、完全に孤立した状態にあったようだ。氷の下400メートルという環境では光合成に必要な太陽の光も届かず、周囲に食料源も存在しない。そのような状況で生き長らえた理由は、微生物に硫黄と鉄分の化学反応でエネルギーを得る能力があったからだと研究では指摘している。

移動する氷河が鉄分を豊富に含む岩盤を徐々に削り取り、その鉄分を水中の微生物がさらに分解して“血の滝”と呼ぶに相応しい色合いを与えていた。

採取した水には、硫黄を多く含んだ硫酸塩化合物が混じっていることも明らかになった。これは、この水が海水の一部だったころから含有されていたものであると研究ではまとめられている。

「微生物が獲得したこのようなエネルギーの生成方法は、それ自体は珍しいことではないかもしれない。だが、太古の時代にあった全球凍結(スノーボールアース)という非常に厳しい氷河時代には、このような創造的な方法でエネルギーを得ることが、生存に役立っていたのかもしれない」と、同氏は話す。

およそ7億年前に起こった全球凍結の時代には、地球全体が周期的に厚い氷の層に覆われ、海中には大量の鉄分が供給されたと推定されている。

量子テレポーテーション「実現可能」

2024.02.02

量子テレポーテーションが電子スピンによる量子ビットで実現可能であると実証される

量子もつれを利用して物理的に情報を送信することなく画像を「テレポート」させる手法を研究者らが実証

長距離の量子通信は情報セキュリティにおいて重要であり、すでに衛星を用いた長距離間で実証されていますが、これまでは2次元を超える高次元状態の通信に課題がありました。新たに南アフリカ・ドイツ・スペインの国際研究チームが、量子通信において送信できる情報の次元を増やし、物理的に情報を送信することなく画像を「テレポート」させる技術を実証しました。

量子コンピュータにおける情報伝達手段の1つである量子テレポーテーションが、電子スピンによって構成される量子ビットで実証されたことが、ロチェスター大学とパーデュー大学の研究チームによる研究で報告されています。

量子テレポーテーションは「テレポーテーション」という名前ですが、粒子が離れた場所に瞬間移動するという技術ではなく、量子もつれを利用して離れた場所に粒子の状態を転送する方法です。量子もつれによってどのように粒子の状態が転送されるのかは以下の記事を見るとよく分かります。

従来のコンピュータは情報をビットとして扱いますが、量子コンピュータは情報を量子ビットによって処理します。ビットは「0」または「1」いずれかのバイナリデータを保持しますが、量子ビットは「0」と「1」両方のデータを同時に保持可能。個々の量子ビットが同時に複数のデータを処理できる能力は量子コンピュータ技術の基礎となっています。

量子テレポーテーションは主に光子による実例が示されてきましたが、ロチェスター大学の物理学教授であるアンドリュー・ジョーダン氏および物理学准教授のジョン・ニコル氏らによる研究チームは、電子間における量子テレポーテーションが可能であることを報告しました。電子スピンによる量子ビットは、半導体で情報を送信する手段としても有望視されています。

「電子は簡単に相互作用する量子ビットとして有望であり、半導体中にある個々の電子による量子ビットもスケーラブルです。電子間の長距離相互作用を確実に作り出すことは、量子コンピューティングにとって不可欠な技術です」とニコル氏はコメントしています。

電子スピンによる量子ビットでは、量子ビットを制御する個々の電子には自転方向に基づく向きが存在し、電子スピンが上向きだと「1」、下向きだと「0」となります。電子スピンの向きに関わらず、任意の粒子が同じ電子スピンの状態にある場合は、同時に同じ場所に存在することはできません。同じ量子状態にある2つの電子は互いに重なり合うことができず、もし同じ場所に存在した場合は一方の向きが変化します。

ニコル氏らの研究チームは、電子スピン量子ビットの量子テレポーテーションを実現するために、交換相互作用の原理に基づく技術を利用して電子対の量子もつれを分散させ、電子スピンの状態を維持したまま量子テレポーテーションを実現することに成功しました。

「私たちは、粒子が相互作用しない場合でも2つの電子間に量子もつれを生成する方法と、テレポーテーションを使った量子コンピューティングに潜在的に有用な方法である『量子ゲートテレポーテーション』を実証しました。われわれの研究は、光子がなくても量子テレポーテーションが可能であることを示しています」とニコル氏は語っています。

■「瞬間移動(テレポーテーション)」を科学するとこうなる

「もしも、ひとつだけ好きな超能力を得られるとしたら?」と問いかけられ、意思の力だけで物体を動かす「念力」や発火能力の「パイロキネシス」などを自由自在に操る自分の姿を夢想したことがある人は多いはず。そんな幼い頃に憧れた超能力のひとつに、離れた場所に物体を一瞬で転送したり自分自身が瞬間的に移動したりする「テレポーテーション」があります。

テレポーテーションは、ある場所に存在する物体を非物質化し、その正確な原子配置を別の場所に送るというものです。この時、原子配置などの情報は転送先で精巧に物質を再構成するために使用されると考えられます。FAXは通信回路を使って瞬時に画像データを転送することができますが、「情報を転送する」という意味において、FAXもテレポーテーションのようなものと考えることができます。

しかし、量子レベルで考えるとこのテレポーテーションという現象はより複雑になります。

最初に「量子テレポーテーション」を公表したのは、IBMの物理学者であるチャールズ・ベネット氏とその同僚でした。公表されたのは1993年で、量子もつれの効果を利用した方法でした。その方法というのは、まず初めに転送したい粒子Aと量子もつれの状態にある2つの粒子(BとC)を用意します。次に、BとCを別々の場所に転送し、Aの情報をBに送信します。この時、BとCは量子もつれの状態にあるため、Bに転送されたあらゆる情報がCにも自動的に同期(転送)されます。

ただし、Cには物理的な時間や空間を使用して情報を送信したわけではないので、CはAに姿を変えます。これは、Aをもといた場所からCが送られた場所まで転送、つまりはテレポーテーションさせたということになるわけです。

量子テレポーテーションが1993年に公表された後、1997年に物理学者のアントン・ツァイリンガー氏率いる研究チームが量子テレポーテーションの実験を成功させ、その後も2014年にジュネーブ大学の研究グループが25kmの量子テレポーテーションに成功するなどしています。

2001年にはデンマークの研究者がそれぞれ1兆個以上の原子を含むガス雲同士を量子もつれの状態にすることに成功しました。しかし、この2つのガス雲はたったひとつの窒素分子にぶつかるだけでも量子もつれが失われてしまうそうです。よって、量子テレポーテーションを実現させるには量子もつれの状態にあるペアがそれぞれ他の粒子などと反応しないように隔離する必要があるそうで、それを実現することは非常に困難なことだそうです。

そして、人体には10の28乗個の原子が存在し、その数は天文学的な数字だそうです。このとてつもない数の原子を量子もつれの状態でキープするだけでもとても大変なことは明らか。さらに、少数の原子を同時に振動させるだけでもとても困難なのに、量子テレポーテーションを実現するにはこれらを完璧に同期させる必要があるので、これがいかに大変なことかよくわかるはず。

自然環境では物体が環境と常に相互に作用しており、一瞬にしてデコヒーレンスが生じます。よって、もしもテレポーテーションのために自分を構成する原子の情報を量子もつれを利用して転送しようとしても、デコヒーレンスにより瞬時に構成原子の情報が変わってしまうでしょう、とNautilusは記しています。

■量子テレポーテーションの記録を更新、ジュネーブ大

光子の量子状態を結晶体に転送する「量子テレポーテーション」実験で、過去最長記録となる25キロメートルの転送に成功したと、スイス・ジュネーブ大学(University of Geneva)の物理学者チームが21日、英科学誌「ネイチャー・フォトニクス(Nature Photonics)」で発表した。

同大の光ファイバー上で行われた今回の実験では、同チームが2003年に達成した6キロの記録が更新された。研究チームは声明で、今回の実験により「光子の量子状態は、結晶体への転送中に、この2つが直接的に接触していなくても維持され得る」ことが判明したと述べている。

量子テレポーテーションは、「量子もつれ」の関係にある1組の原子粒子が、距離を隔てていても一心同体の双子のような反応を示すとの理論に基づいている。

量子粒子は原理的には、現在のコンピューターの2進コードよりもはるかに大量のデータを運ぶのに使えるかもしれない上、情報の解読も不可能であるため、暗号研究者らの大きな関心の的となってきた。

「もつれ」関係にある2粒子の片方に触れるだけで、メッセージは完全に消去されることになる。そのため、光にコード化された量子データを実際の通信において情報を壊さずに保存・処理する方法を見つけることが、大きな課題となっている。

この課題を探究している研究チームは「量子もつれ」状態にある光子2個の一方を長さ25キロの光ファイバーの中に進ませ、もう一方の光子を結晶体に送って光子の持つ情報を保存した。

そして3個目の光子を、ビリヤードのように光ファイバーの中にある最初の光子に向けて打ち出し、衝突させると、光子は両方とも消滅した。研究チームはこの衝突を測定し、3番目の光子が持っていた情報は破壊されず、もつれ状態にある2番目の光子を含む結晶体にたどり着いていることを発見した。

実用可能な量子テレポーテーションがはるかかなたの目標であることに変わりはないが、今回の成果は注目すべき実験的な進展だと研究チームは話している。

量子もつれを利用して物理的に情報を送信することなく画像を「テレポート」させる手法を研究者らが実証

長距離の量子通信は情報セキュリティにおいて重要であり、すでに衛星を用いた長距離間で実証されていますが、これまでは2次元を超える高次元状態の通信に課題がありました。新たに南アフリカ・ドイツ・スペインの国際研究チームが、量子通信において送信できる情報の次元を増やし、物理的に情報を送信することなく画像を「テレポート」させる技術を実証しました。

量子コンピュータにおける情報伝達手段の1つである量子テレポーテーションが、電子スピンによって構成される量子ビットで実証されたことが、ロチェスター大学とパーデュー大学の研究チームによる研究で報告されています。

量子テレポーテーションは「テレポーテーション」という名前ですが、粒子が離れた場所に瞬間移動するという技術ではなく、量子もつれを利用して離れた場所に粒子の状態を転送する方法です。量子もつれによってどのように粒子の状態が転送されるのかは以下の記事を見るとよく分かります。

従来のコンピュータは情報をビットとして扱いますが、量子コンピュータは情報を量子ビットによって処理します。ビットは「0」または「1」いずれかのバイナリデータを保持しますが、量子ビットは「0」と「1」両方のデータを同時に保持可能。個々の量子ビットが同時に複数のデータを処理できる能力は量子コンピュータ技術の基礎となっています。

量子テレポーテーションは主に光子による実例が示されてきましたが、ロチェスター大学の物理学教授であるアンドリュー・ジョーダン氏および物理学准教授のジョン・ニコル氏らによる研究チームは、電子間における量子テレポーテーションが可能であることを報告しました。電子スピンによる量子ビットは、半導体で情報を送信する手段としても有望視されています。

「電子は簡単に相互作用する量子ビットとして有望であり、半導体中にある個々の電子による量子ビットもスケーラブルです。電子間の長距離相互作用を確実に作り出すことは、量子コンピューティングにとって不可欠な技術です」とニコル氏はコメントしています。

電子スピンによる量子ビットでは、量子ビットを制御する個々の電子には自転方向に基づく向きが存在し、電子スピンが上向きだと「1」、下向きだと「0」となります。電子スピンの向きに関わらず、任意の粒子が同じ電子スピンの状態にある場合は、同時に同じ場所に存在することはできません。同じ量子状態にある2つの電子は互いに重なり合うことができず、もし同じ場所に存在した場合は一方の向きが変化します。

ニコル氏らの研究チームは、電子スピン量子ビットの量子テレポーテーションを実現するために、交換相互作用の原理に基づく技術を利用して電子対の量子もつれを分散させ、電子スピンの状態を維持したまま量子テレポーテーションを実現することに成功しました。

「私たちは、粒子が相互作用しない場合でも2つの電子間に量子もつれを生成する方法と、テレポーテーションを使った量子コンピューティングに潜在的に有用な方法である『量子ゲートテレポーテーション』を実証しました。われわれの研究は、光子がなくても量子テレポーテーションが可能であることを示しています」とニコル氏は語っています。

■「瞬間移動(テレポーテーション)」を科学するとこうなる

「もしも、ひとつだけ好きな超能力を得られるとしたら?」と問いかけられ、意思の力だけで物体を動かす「念力」や発火能力の「パイロキネシス」などを自由自在に操る自分の姿を夢想したことがある人は多いはず。そんな幼い頃に憧れた超能力のひとつに、離れた場所に物体を一瞬で転送したり自分自身が瞬間的に移動したりする「テレポーテーション」があります。

テレポーテーションは、ある場所に存在する物体を非物質化し、その正確な原子配置を別の場所に送るというものです。この時、原子配置などの情報は転送先で精巧に物質を再構成するために使用されると考えられます。FAXは通信回路を使って瞬時に画像データを転送することができますが、「情報を転送する」という意味において、FAXもテレポーテーションのようなものと考えることができます。

しかし、量子レベルで考えるとこのテレポーテーションという現象はより複雑になります。

最初に「量子テレポーテーション」を公表したのは、IBMの物理学者であるチャールズ・ベネット氏とその同僚でした。公表されたのは1993年で、量子もつれの効果を利用した方法でした。その方法というのは、まず初めに転送したい粒子Aと量子もつれの状態にある2つの粒子(BとC)を用意します。次に、BとCを別々の場所に転送し、Aの情報をBに送信します。この時、BとCは量子もつれの状態にあるため、Bに転送されたあらゆる情報がCにも自動的に同期(転送)されます。

ただし、Cには物理的な時間や空間を使用して情報を送信したわけではないので、CはAに姿を変えます。これは、Aをもといた場所からCが送られた場所まで転送、つまりはテレポーテーションさせたということになるわけです。

量子テレポーテーションが1993年に公表された後、1997年に物理学者のアントン・ツァイリンガー氏率いる研究チームが量子テレポーテーションの実験を成功させ、その後も2014年にジュネーブ大学の研究グループが25kmの量子テレポーテーションに成功するなどしています。

2001年にはデンマークの研究者がそれぞれ1兆個以上の原子を含むガス雲同士を量子もつれの状態にすることに成功しました。しかし、この2つのガス雲はたったひとつの窒素分子にぶつかるだけでも量子もつれが失われてしまうそうです。よって、量子テレポーテーションを実現させるには量子もつれの状態にあるペアがそれぞれ他の粒子などと反応しないように隔離する必要があるそうで、それを実現することは非常に困難なことだそうです。

そして、人体には10の28乗個の原子が存在し、その数は天文学的な数字だそうです。このとてつもない数の原子を量子もつれの状態でキープするだけでもとても大変なことは明らか。さらに、少数の原子を同時に振動させるだけでもとても困難なのに、量子テレポーテーションを実現するにはこれらを完璧に同期させる必要があるので、これがいかに大変なことかよくわかるはず。

自然環境では物体が環境と常に相互に作用しており、一瞬にしてデコヒーレンスが生じます。よって、もしもテレポーテーションのために自分を構成する原子の情報を量子もつれを利用して転送しようとしても、デコヒーレンスにより瞬時に構成原子の情報が変わってしまうでしょう、とNautilusは記しています。

■量子テレポーテーションの記録を更新、ジュネーブ大

光子の量子状態を結晶体に転送する「量子テレポーテーション」実験で、過去最長記録となる25キロメートルの転送に成功したと、スイス・ジュネーブ大学(University of Geneva)の物理学者チームが21日、英科学誌「ネイチャー・フォトニクス(Nature Photonics)」で発表した。

同大の光ファイバー上で行われた今回の実験では、同チームが2003年に達成した6キロの記録が更新された。研究チームは声明で、今回の実験により「光子の量子状態は、結晶体への転送中に、この2つが直接的に接触していなくても維持され得る」ことが判明したと述べている。

量子テレポーテーションは、「量子もつれ」の関係にある1組の原子粒子が、距離を隔てていても一心同体の双子のような反応を示すとの理論に基づいている。

量子粒子は原理的には、現在のコンピューターの2進コードよりもはるかに大量のデータを運ぶのに使えるかもしれない上、情報の解読も不可能であるため、暗号研究者らの大きな関心の的となってきた。

「もつれ」関係にある2粒子の片方に触れるだけで、メッセージは完全に消去されることになる。そのため、光にコード化された量子データを実際の通信において情報を壊さずに保存・処理する方法を見つけることが、大きな課題となっている。

この課題を探究している研究チームは「量子もつれ」状態にある光子2個の一方を長さ25キロの光ファイバーの中に進ませ、もう一方の光子を結晶体に送って光子の持つ情報を保存した。

そして3個目の光子を、ビリヤードのように光ファイバーの中にある最初の光子に向けて打ち出し、衝突させると、光子は両方とも消滅した。研究チームはこの衝突を測定し、3番目の光子が持っていた情報は破壊されず、もつれ状態にある2番目の光子を含む結晶体にたどり着いていることを発見した。

実用可能な量子テレポーテーションがはるかかなたの目標であることに変わりはないが、今回の成果は注目すべき実験的な進展だと研究チームは話している。

宇宙論原理に反する超巨大構造物

2024.01.28

ロペス氏によれば、現在の宇宙論では、ジャイアントアークやビッグリングほど大きな構造は説明されていないという。 彼女は、観測可能な宇宙全体で 1 つの大きな構造物が予想されるかもしれないが、2 つあることは「非常に魅力的」であると述べています。

ジャイアント・アークとは、2021年6月に発見された宇宙の超大規模構造の一つです。この構造は、銀河や銀河団、ガスや塵などからなり、直径は約33億光年にも及びます1。この大きさは、宇宙がどこでも同じように見えるという宇宙論原理に反すると考えられています。ジャイアント・アークは、観測可能な宇宙の半径の15分の1に相当する範囲に広がっており、もし夜空に見えたら、満月の20倍の大きさになると言われています3。

ジャイアント・アークは、スローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)のデータを用いて、イギリスの中央ランカシャー大学の博士課程の学生であるアレクシア・M・ロペス氏らのチームによって発見されました。ロペス氏は、ジャイアント・アークと同じ距離にある別の超大規模構造であるビッグリングとの関係性についても研究しています。ジャイアント・アークの存在は、宇宙の起源や進化に関する理論に新たな挑戦をもたらすと考えられています。

直径13億光年の巨大なリング構造を発見…現行モデルが予測する限界を超えた大きさ

天文学者たちは宇宙空間に巨大なリング状の構造を発見し、「ビッグリング」と名付けた。

この発見は、宇宙に対する我々の理解を覆すものだ。

発見したアレクシア・ ロペスは、この大発見をした後、「現実離れした出来事」のように感じたと話している。

博士課程学生アレクシア・ロペス

宇宙について我々の理解を揺るがすような巨大なリング状の構造を、天文学者たちが発見した。

「ビッグリング(Big Ring)」と名付けられたこの宇宙の巨大構造は、直径が約13億光年で、これまでに観測された中で最大級の構造物だ。地球から見ると、夜空に浮かぶ満月15個分の大きさに見える。

ビッグリングは、「宇宙原理」に挑戦するほど大きなものだ。この宇宙論の基本的な仮定は、宇宙は大きなスケールで見れば均質であり、どの方向から見ても同じように見えるというものだ。

地球から90億光年以上離れた場所で観測されたビッグリングは、この宇宙原理に反する最新の巨大構造物だ。

「現在の宇宙理論では、このようなスケールの構造はあり得ないと考えていた」と、ビッグリングを特定したセントラル・ランカシャー大学(University of Central Lancashire)の博士課程の学生、アレクシア・ロペス(Alexia Lopez)は、イギリスの新聞ガーディアン(The Guardian)に語っている。

「観測可能なすべての宇宙の中で、おそらくひとつだけ、非常に大きな構造が存在していると考えられる」

ロペスは2021年にも、33億光年の宇宙にまたがる構造物である「ジャイアント・アーク(Giant Arc)」を発見している。ジャイアント・アークはビッグリングの近くに見える「うしかい座」の近くに位置している。

「これらの奇妙なことは、これまで隠蔽され続けているが、発見が増えれば増えるほど、我々の標準モデルを再考しなければならないという事実に直面することになるだろう」と彼女は話す。

「少なくとも不完全であり、ともすれば、まったく新しい宇宙の定理が必要だ」

BBCによると、ロペスは知らず知らずのうちにビッグリングを発見しており、それは「本当に現実離れした」出来事だったと語っている。

遠い宇宙で宇宙を覆す第二の巨大構造物が発見されたことにより、天文学者たちは宇宙論に関する基本的な仮定のいくつかを再考させられている。 ビッグ リングは、博士課程の学生アレクシア ロペスによって発見されたこれらの超大型構造物の 2 番目です。

ビッグリングは地球から92億光年離れたところにあり、周囲は約40億光年です。 地球上にいて夜空を眺めると、約 15 個の満月が含まれることになります。 ロペスはまた、2年前にジャイアントアークと呼ばれる最初の超大型構造を発見した。この構造は直径33億光年で、ビッグリングと同じ距離、同じ宇宙時間に見られ、その差はわずか12度である。空の上で。

セントラル・ランカシャー大学の博士課程学生であるロペス氏は、「これら 2 つの超巨大構造はどちらも、現在の宇宙の理解では説明するのが簡単ではありません。」と説明しました。 さらに彼女は、「そして、その超巨大なサイズ、特徴的な形状、そして宇宙論的な近さは、確かに何か重要なことを私たちに伝えているに違いありません。しかし、正確には何を教えてくれるでしょうか?」と付け加えた。

ロペス氏が示唆する可能性の 1 つは、ビッグ リングがバリオン音響振動 (BAO) に関連している可能性があるということです。 ロペス氏は、これらは初期宇宙の振動から生じ、今日では銀河の配置の中で球殻として現れるはずだと説明する。 しかし、問題は、ビッグリングの詳細な分析により、それがBAOの提案と互換性がないことが示されていることです。 ロペス氏によると、それは単純に大きすぎて球形ではないという。

ロペスが提示した他の可能性の 1 つは、通過する宇宙ひもの影響によって引き起こされる可能性があるということです。 ノーベル賞受賞者のジム・ピーブルズは最近、これらの宇宙ひもが他の「銀河の大規模分布における特異性」の起源に役割を果たしている可能性があると仮説を立てた。 もう一つの可能性は、同じくノーベル賞受賞者であるロジャー・ペンローズ卿によるもので、宇宙のリングが CCC の信号である可能性があるため、共形周期宇宙論 (CCC) として知られています。

「宇宙原理では、私たちが見ることのできる宇宙の一部は、宇宙の残りの部分がどのようなものであると私たちが期待しているかの『公正なサンプル』として見なされると仮定しています」とロペス氏は説明します。 「宇宙を大きなスケールで見ると、物質は宇宙のどこにでも均等に分布していると予想されるため、一定のサイズを超えると目立った不規則性は存在しないはずです。」

ロペス氏によれば、現在の宇宙論では、ジャイアントアークやビッグリングほど大きな構造は説明されていないという。 彼女は、観測可能な宇宙全体で 1 つの大きな構造物が予想されるかもしれないが、2 つあることは「非常に魅力的」であると述べています。

※現在の宇宙論とは

現在の宇宙論は、宇宙の起源、構造、進化、運命などに関する科学的な理論です。現在の宇宙論の基礎は、ビッグバン理論と呼ばれる宇宙が約138億年前に高温高圧の状態から始まり、その後急激に膨張したという考え方です1。

ビッグバン理論は、宇宙マイクロ波背景放射やビッグバン元素合成などの観測的な証拠によって支持されています。しかし、ビッグバン理論だけでは、宇宙の初期の非一様性や物質と反物質の非対称性などの問題を説明できません。そこで、宇宙初期に指数関数的な膨張が起こったとするインフレーション理論や、宇宙に存在する正体不明のダークマターやダークエナジーという概念が導入されています2。

また、現在の宇宙論は、宇宙に存在する最も大きな天体(銀河、銀河団、超銀河団)や最も初期に形成された独特の天体(クエーサー)の形成と進化についても研究しています。宇宙の大規模構造は、階層的構造形成モデルと呼ばれる、より小さな天体が衝突・合体を繰り返すことで大質量の構造が形成されたとするモデルによって説明されています3。

現在の宇宙論は、物理学や天文学のさまざまな分野と関連しており、高エネルギー物理学の理論や実験、宇宙の観測やシミュレーションなどの手法を用いて、宇宙の謎に挑んでいます。現在の宇宙論の最前線には、超弦理論やブレイン宇宙論などの新しい物理学の理論や、我々の宇宙以外に無数の宇宙が存在するとするマルチバース理論などの斬新なアイデアがあります。

■現在の理論では説明できない「何か」が宇宙の成長を抑制している

何かが間違っているようです。

米国のミシガン大学(UM)で行われた研究によって、既存の宇宙論やアインシュタインの一般相対性理論が扱う重力の理解では宇宙の大規模構造の変化を説明できないことが示されました。

現在の宇宙論では、宇宙を膨張させる暗黒エネルギーと宇宙を収縮させる重力の作用が働いており、暗黒エネルギーの方が勝っているため、宇宙は成長(加速膨張)を続けているとされています。

そして銀河が連なる宇宙の網「大規模構造」の形状もこの理論に従って形を変化させていると考えられています。

しかし研究者たちが観測結果を分析したところ、大規模構造の変化速度は時間経過とともに減速しており、誤差では説明できないレベルに達していることが示されました。

物理学の歴史では、理論と観測結果が大きく乖離する場合、しばしば理論のほうが間違っており、観測結果を説明できる新理論誕生のきっかけになります。

では現行の宇宙論とその根拠となっているアインシュタインの一般相対性理論(重力理論)は、修正されることになってしまうのでしょうか?

■宇宙の大規模構造の変化は既存の理論では理解できない

全てがビッグバンによって誕生してから137億8700万年。

宇宙は光の速度を超える速さで膨張を続け、その直径とも言える「観測可能」な宇宙の広さは137億年よりも遥かに大きい、930億光年(28ギガパーセク)に及ぶと考えられています。

そしてこの広大な宇宙には、無数の銀河が網状に分布する「大規模構造」が構成されています。

ただこの大規模構造も不変の存在ではなく、時間が経過するにつれて銀河たちはお互いの重力で接近し合い、網の太さが圧縮され高密度化する一方で、網の目の部分からはますます物質が少なくなっていくと考えられています。

私たちの天の川銀河も隣にあるアンドロメダ銀河と重力で互いに引き合っており、40億年後には大規模な衝突を起こすとされています。

しかし引き付け合う重力がある一方で、宇宙全体の膨張速度は暗黒エネルギーによって加速し続けてていることが知られています。

そのため大規模構造の形状変化を予測するときは、重力による高密度化と暗黒エネルギーによる宇宙膨張の2つを考慮し計算を行うことになっていました。

大規模構造の時系列的な変化は既存の宇宙論を使って予測できないようです。

ただ近年になり、暗黒エネルギーと関連した、宇宙の膨張率を示すハップル定数が、観測ごとに大きく異なる値を記録することが明らかになってきました。

たとえば定期的に増光する星を基準に測定した場合と、宇宙マイクロ背景放射を基準に測定した場合には、10%ほども値に差が出てしまっていたのです。

日常世界では10%というと誤差のように思えます。

しかし測定が行われるたびに不一致が発生しており、もはやささいなエラーとして無視することはできません。

このような不一致は、宇宙論そのもの、特に暗黒エネルギーの理解について致命的な間違いが潜んでいると考えられています。

そこで今回、ミシガン大学の研究者たちは、マイクロ波背景放射や重力レンズ効果など異なる時期に異なる対称を観測した複数の探査機のデータを分析し、過去から現在にかけて宇宙の大規模構造がどのように変化してきたかを調べることにしました。

既存の宇宙論に問題があるならば、宇宙論をもとに予測される大規模構造の変化についても、理論値と観測結果の間に大きなズレが生じる可能性があったからです。

すると予想通り、宇宙の大規模構造の形状変化が、理論で予測されているよりもかなり遅いことが示されました。

そして変化の遅延は過去から現在に近づくほど大きくなっていることも判明。

また研究者たちは自らの測定値の確かさを評価したところ、標準的な宇宙理論が正しい場合に、今回のようなデータパターンが現れるのは4600分の1(3.7σ)であることがわかりました。

つまり観測結果が正しい場合、既存の宇宙論が正しい確率は4600分の1でしかないのです。

この結果は、現在の重力と暗黒エネルギーをもとにした既存の宇宙論では、実際に宇宙に起きている変化を説明できない可能性を示しています。

アインシュタインの相対性理論も間違っている可能性がある?

アインシュタインの一般相対性理論は大規模構造の変化を説明できません。

しかし研究者たちはデータの分析を続ける中で、より衝撃的な発見をしました。

分析結果は、このズレを引き起こしている原因が、大規模構造の変化において重力の果たす役割が思っていたほど強くなく、暗黒エネルギーの影響のほうが高いためであることを示していたからです。

また暗黒エネルギーそのものに、大規模構造の変化を抑制する効果がある可能性がみつかりました。

宇宙空間にある物体は全て重力の影響を受けており、惑星や銀河が回転する仕組みはアインシュタインの一般相対性理論に従って重力で説明することが可能だと考えられています。

そのため宇宙論ではアインシュタインの一般相対性理論(重力理論)をベースに、暗黒エネルギーによる宇宙膨張の影響を加味するという方法がとられています。

(※暗黒エネルギー自体がアインシュタインの理論の副産物とも言えます)

しかし大規模構造の変化においては重力の影響は限定的であり、暗黒エネルギーによる膨張と、暗黒エネルギーによる構造変化抑制が主な役割を担っていたのです。

そうなると問題はより深刻になります。

研究結果が正しいならば、この結果は、大規模構造レベルになると宇宙論だけでなく、その基礎となるアインシュタインの一般相対性理論(重力理論)も上手く機能しなくなっていることを示しています。

アインシュタインの一般相対性理論はニュートン物理学の上位互換であり、物理学の基礎として、私たちが世界を認識するための基本的な手段となっています。

もしこの理論が通用しない場面が存在するとしたら、私たちは現実の構造を理解するために、代わりの物理法則を1から設計しなおさなければならないでしょう。

研究者たちは宇宙の大規模構造がどのように変化してきたかを正確に説明する理論ができれば、重力と暗黒エネルギーの知られていない性質を解き明かすヒントになると述べています。

■ニュートンとアインシュタインの重力理論が崩壊している連星を発見! / Credit:NASA

どんなに優れた理論も限界があるようです。

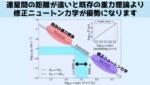

韓国の世宗大学(SJU)で行われた研究によって、遠距離で回転している連星のように重力が弱い領域では、標準的な重力理論が崩壊していることが実証されました。

ニュートンの運動法則やアインシュタインの一般相対性理論によれば、重力の影響が弱い世界でも強い世界でも同じ方程式に従うとされています。

しかし新たな観測では、2000au(天文単位)以上離れている連星など、互いに与える重力が極めて弱い場合には、標準的な重力理論で予想されるよりも重力加速度が強くなっていることが示されました。

量子の世界では日常的な世界の物理法則が通じなくなることが知られていますが、重力でも同じように小さな数値では法則が異なってくるのでしょうか?

既存の重力理論は暗黒物質に頼っている

これまでニュートンの運動法則とアインシュタインの一般相対性理論は、私たちが宇宙を理解するにあたり、大きな役割を果たしてきました。

特に「重力の強い場所では時間がゆっくり進む」ことや「光も重力によって曲げられる(時空が歪む)」ことを示した一般相対性理論は非常に強固であり、GPSや重力レンズなど多くの応用技術の根底となっています。

しかし他の多くの法則と同じように、ニュートンやアインシュタインの法則も万能ではありませんでした。

ニュートンとアインシュタインの重力理論が崩壊している連星を発見!

たとえば銀河を回る星々の動きの場合、ニュートンやアインシュタインの法則に従えば上の図の点線ように、中心から距離が離れるにつれて回転速度はゆっくりになるはずです。

しかし実際の観測結果は赤い線が示すように、外縁部であっても内縁部と同じような回転速度をしていることが示されました。

よく言われる暗黒物質は、このような予測値と実測値の違いを説明するための存在として認識されています。

暗黒物質が存在すると仮定すると、このような値のズレも説明でき、ニュートンとアインシュタインの重力理論は守られ、一安心というわけです。

ニュートンとアインシュタインの重力理論が崩壊している連星を発見!

ただ値のズレを説明するには、通常の物質の6倍近くの暗黒物質が存在する必要があり、宇宙のほとんどは暗黒物質と暗黒エネルギーに満たされていることになってしまいます。

暗黒物質は通常の物質とは異なり、光と相互作用せずに重力の影響のみを受けるとする極端な性質を持つとされます。

ただ先に述べたように、暗黒物質の性質は測定によって確かめられたものではなく、ニュートンとアインシュタインの法則を守るという目的のもとに、想定されているに過ぎません。

またこれまで暗黒物質を検出しようとするあらゆる試みがなされてきましたが、全て失敗に終わっています。

そのため近年では、暗黒物質に頼らず、物理法則を観測結果に合わせて微調整しようとする「修正ニュートン力学(MOND)」などが盛んに研究されるようになってきました。

(※修正ニュートン力学でも観測できない物質による影響があるとされていますが、その量は2倍ほどと少なくなっています。またその物質もいわゆる暗黒物質ではなく、あくまで未発見の通常物質であると考えられています)

しかしどちらの理論が正しいかを判別するには、暗黒物質の影響が少ない天体などの運行パターンを調べなければなりません。

ニュートンとアインシュタインの重力理論が崩壊している連星を発見!

そこで今回研究者たちは「対決の舞台」として連星系を選びました。

これまでの研究では太陽のように恒星が1つだけの星系は少数派であり、多くの星系は複数の恒星が互いの周りを回っている連星であることが示されています。

実際、太陽から最も近いプロキシマ・ケンタウリは3重連星を構成していることが知られています。

ですが連星が選ばれたのは沢山あるからではありません。

銀河規模では考慮すべき暗黒物質が膨大な量となるため、星々の動きに大きな影響を与えていると考えられています。

しかし連星レベルでは密度の問題から、暗黒物質の影響をほとんど考慮する必要がありません。

(※実際、地球と太陽、あるいはプロキシマ・ケンタウリが含まれる3重連星などでは暗黒物質を考慮せずに運航を予測できます)

そしてニュートンの運動法則やアインシュタインの一般相対性理論によれば、重力の影響が弱い連星でも強い連星でも同じ方程式に従うとされています。

一方で修正ニュートン力学では、離れた連星のように重力が非常に弱い場合には、既存の重力理論の予測より重力加速度が大きくなると予想されていました。

つまり離れた連星の重力加速度を測定できれば、修正ニュートン力学と既存の重力理論(暗黒物質の助けなし)のどちらが正しいかを、文字通り、白黒つけられるわけです。

低い重力加速度では既存の重力理論が成り立たない

離れた連星のように重力が弱いときでも既存の重力理論が当てはまるのか、それとも修正ニュートン力学(MOND)のほうが正しいのか?

答えを得るため、研究者は欧州宇宙機関の Gaia 宇宙天文台から採取された2万6500ペアの連星の挙動を調査し、互いに及ぼしている重力加速度を算出しました。

2000auから5000auを境に標準的な重力理論は成り立たなくなっていきます / Credit:Kyu-Hyun Chae . Robust Evidence for the Breakdown of Standard Gravity at Low Acceleration from Statistically Pure Binaries Free of Hidden Companions . The Astrophysical Journal

ジャイアント・アークとは、2021年6月に発見された宇宙の超大規模構造の一つです。この構造は、銀河や銀河団、ガスや塵などからなり、直径は約33億光年にも及びます1。この大きさは、宇宙がどこでも同じように見えるという宇宙論原理に反すると考えられています。ジャイアント・アークは、観測可能な宇宙の半径の15分の1に相当する範囲に広がっており、もし夜空に見えたら、満月の20倍の大きさになると言われています3。

ジャイアント・アークは、スローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)のデータを用いて、イギリスの中央ランカシャー大学の博士課程の学生であるアレクシア・M・ロペス氏らのチームによって発見されました。ロペス氏は、ジャイアント・アークと同じ距離にある別の超大規模構造であるビッグリングとの関係性についても研究しています。ジャイアント・アークの存在は、宇宙の起源や進化に関する理論に新たな挑戦をもたらすと考えられています。

直径13億光年の巨大なリング構造を発見…現行モデルが予測する限界を超えた大きさ

天文学者たちは宇宙空間に巨大なリング状の構造を発見し、「ビッグリング」と名付けた。

この発見は、宇宙に対する我々の理解を覆すものだ。

発見したアレクシア・ ロペスは、この大発見をした後、「現実離れした出来事」のように感じたと話している。

博士課程学生アレクシア・ロペス

宇宙について我々の理解を揺るがすような巨大なリング状の構造を、天文学者たちが発見した。

「ビッグリング(Big Ring)」と名付けられたこの宇宙の巨大構造は、直径が約13億光年で、これまでに観測された中で最大級の構造物だ。地球から見ると、夜空に浮かぶ満月15個分の大きさに見える。

ビッグリングは、「宇宙原理」に挑戦するほど大きなものだ。この宇宙論の基本的な仮定は、宇宙は大きなスケールで見れば均質であり、どの方向から見ても同じように見えるというものだ。

地球から90億光年以上離れた場所で観測されたビッグリングは、この宇宙原理に反する最新の巨大構造物だ。

「現在の宇宙理論では、このようなスケールの構造はあり得ないと考えていた」と、ビッグリングを特定したセントラル・ランカシャー大学(University of Central Lancashire)の博士課程の学生、アレクシア・ロペス(Alexia Lopez)は、イギリスの新聞ガーディアン(The Guardian)に語っている。

「観測可能なすべての宇宙の中で、おそらくひとつだけ、非常に大きな構造が存在していると考えられる」

ロペスは2021年にも、33億光年の宇宙にまたがる構造物である「ジャイアント・アーク(Giant Arc)」を発見している。ジャイアント・アークはビッグリングの近くに見える「うしかい座」の近くに位置している。

「これらの奇妙なことは、これまで隠蔽され続けているが、発見が増えれば増えるほど、我々の標準モデルを再考しなければならないという事実に直面することになるだろう」と彼女は話す。

「少なくとも不完全であり、ともすれば、まったく新しい宇宙の定理が必要だ」

BBCによると、ロペスは知らず知らずのうちにビッグリングを発見しており、それは「本当に現実離れした」出来事だったと語っている。

遠い宇宙で宇宙を覆す第二の巨大構造物が発見されたことにより、天文学者たちは宇宙論に関する基本的な仮定のいくつかを再考させられている。 ビッグ リングは、博士課程の学生アレクシア ロペスによって発見されたこれらの超大型構造物の 2 番目です。

ビッグリングは地球から92億光年離れたところにあり、周囲は約40億光年です。 地球上にいて夜空を眺めると、約 15 個の満月が含まれることになります。 ロペスはまた、2年前にジャイアントアークと呼ばれる最初の超大型構造を発見した。この構造は直径33億光年で、ビッグリングと同じ距離、同じ宇宙時間に見られ、その差はわずか12度である。空の上で。

セントラル・ランカシャー大学の博士課程学生であるロペス氏は、「これら 2 つの超巨大構造はどちらも、現在の宇宙の理解では説明するのが簡単ではありません。」と説明しました。 さらに彼女は、「そして、その超巨大なサイズ、特徴的な形状、そして宇宙論的な近さは、確かに何か重要なことを私たちに伝えているに違いありません。しかし、正確には何を教えてくれるでしょうか?」と付け加えた。

ロペス氏が示唆する可能性の 1 つは、ビッグ リングがバリオン音響振動 (BAO) に関連している可能性があるということです。 ロペス氏は、これらは初期宇宙の振動から生じ、今日では銀河の配置の中で球殻として現れるはずだと説明する。 しかし、問題は、ビッグリングの詳細な分析により、それがBAOの提案と互換性がないことが示されていることです。 ロペス氏によると、それは単純に大きすぎて球形ではないという。

ロペスが提示した他の可能性の 1 つは、通過する宇宙ひもの影響によって引き起こされる可能性があるということです。 ノーベル賞受賞者のジム・ピーブルズは最近、これらの宇宙ひもが他の「銀河の大規模分布における特異性」の起源に役割を果たしている可能性があると仮説を立てた。 もう一つの可能性は、同じくノーベル賞受賞者であるロジャー・ペンローズ卿によるもので、宇宙のリングが CCC の信号である可能性があるため、共形周期宇宙論 (CCC) として知られています。

「宇宙原理では、私たちが見ることのできる宇宙の一部は、宇宙の残りの部分がどのようなものであると私たちが期待しているかの『公正なサンプル』として見なされると仮定しています」とロペス氏は説明します。 「宇宙を大きなスケールで見ると、物質は宇宙のどこにでも均等に分布していると予想されるため、一定のサイズを超えると目立った不規則性は存在しないはずです。」

ロペス氏によれば、現在の宇宙論では、ジャイアントアークやビッグリングほど大きな構造は説明されていないという。 彼女は、観測可能な宇宙全体で 1 つの大きな構造物が予想されるかもしれないが、2 つあることは「非常に魅力的」であると述べています。

※現在の宇宙論とは

現在の宇宙論は、宇宙の起源、構造、進化、運命などに関する科学的な理論です。現在の宇宙論の基礎は、ビッグバン理論と呼ばれる宇宙が約138億年前に高温高圧の状態から始まり、その後急激に膨張したという考え方です1。

ビッグバン理論は、宇宙マイクロ波背景放射やビッグバン元素合成などの観測的な証拠によって支持されています。しかし、ビッグバン理論だけでは、宇宙の初期の非一様性や物質と反物質の非対称性などの問題を説明できません。そこで、宇宙初期に指数関数的な膨張が起こったとするインフレーション理論や、宇宙に存在する正体不明のダークマターやダークエナジーという概念が導入されています2。

また、現在の宇宙論は、宇宙に存在する最も大きな天体(銀河、銀河団、超銀河団)や最も初期に形成された独特の天体(クエーサー)の形成と進化についても研究しています。宇宙の大規模構造は、階層的構造形成モデルと呼ばれる、より小さな天体が衝突・合体を繰り返すことで大質量の構造が形成されたとするモデルによって説明されています3。

現在の宇宙論は、物理学や天文学のさまざまな分野と関連しており、高エネルギー物理学の理論や実験、宇宙の観測やシミュレーションなどの手法を用いて、宇宙の謎に挑んでいます。現在の宇宙論の最前線には、超弦理論やブレイン宇宙論などの新しい物理学の理論や、我々の宇宙以外に無数の宇宙が存在するとするマルチバース理論などの斬新なアイデアがあります。

■現在の理論では説明できない「何か」が宇宙の成長を抑制している

何かが間違っているようです。

米国のミシガン大学(UM)で行われた研究によって、既存の宇宙論やアインシュタインの一般相対性理論が扱う重力の理解では宇宙の大規模構造の変化を説明できないことが示されました。

現在の宇宙論では、宇宙を膨張させる暗黒エネルギーと宇宙を収縮させる重力の作用が働いており、暗黒エネルギーの方が勝っているため、宇宙は成長(加速膨張)を続けているとされています。

そして銀河が連なる宇宙の網「大規模構造」の形状もこの理論に従って形を変化させていると考えられています。

しかし研究者たちが観測結果を分析したところ、大規模構造の変化速度は時間経過とともに減速しており、誤差では説明できないレベルに達していることが示されました。

物理学の歴史では、理論と観測結果が大きく乖離する場合、しばしば理論のほうが間違っており、観測結果を説明できる新理論誕生のきっかけになります。

では現行の宇宙論とその根拠となっているアインシュタインの一般相対性理論(重力理論)は、修正されることになってしまうのでしょうか?

■宇宙の大規模構造の変化は既存の理論では理解できない

全てがビッグバンによって誕生してから137億8700万年。

宇宙は光の速度を超える速さで膨張を続け、その直径とも言える「観測可能」な宇宙の広さは137億年よりも遥かに大きい、930億光年(28ギガパーセク)に及ぶと考えられています。

そしてこの広大な宇宙には、無数の銀河が網状に分布する「大規模構造」が構成されています。

ただこの大規模構造も不変の存在ではなく、時間が経過するにつれて銀河たちはお互いの重力で接近し合い、網の太さが圧縮され高密度化する一方で、網の目の部分からはますます物質が少なくなっていくと考えられています。

私たちの天の川銀河も隣にあるアンドロメダ銀河と重力で互いに引き合っており、40億年後には大規模な衝突を起こすとされています。

しかし引き付け合う重力がある一方で、宇宙全体の膨張速度は暗黒エネルギーによって加速し続けてていることが知られています。

そのため大規模構造の形状変化を予測するときは、重力による高密度化と暗黒エネルギーによる宇宙膨張の2つを考慮し計算を行うことになっていました。

大規模構造の時系列的な変化は既存の宇宙論を使って予測できないようです。

ただ近年になり、暗黒エネルギーと関連した、宇宙の膨張率を示すハップル定数が、観測ごとに大きく異なる値を記録することが明らかになってきました。

たとえば定期的に増光する星を基準に測定した場合と、宇宙マイクロ背景放射を基準に測定した場合には、10%ほども値に差が出てしまっていたのです。

日常世界では10%というと誤差のように思えます。

しかし測定が行われるたびに不一致が発生しており、もはやささいなエラーとして無視することはできません。

このような不一致は、宇宙論そのもの、特に暗黒エネルギーの理解について致命的な間違いが潜んでいると考えられています。

そこで今回、ミシガン大学の研究者たちは、マイクロ波背景放射や重力レンズ効果など異なる時期に異なる対称を観測した複数の探査機のデータを分析し、過去から現在にかけて宇宙の大規模構造がどのように変化してきたかを調べることにしました。

既存の宇宙論に問題があるならば、宇宙論をもとに予測される大規模構造の変化についても、理論値と観測結果の間に大きなズレが生じる可能性があったからです。

すると予想通り、宇宙の大規模構造の形状変化が、理論で予測されているよりもかなり遅いことが示されました。

そして変化の遅延は過去から現在に近づくほど大きくなっていることも判明。

また研究者たちは自らの測定値の確かさを評価したところ、標準的な宇宙理論が正しい場合に、今回のようなデータパターンが現れるのは4600分の1(3.7σ)であることがわかりました。

つまり観測結果が正しい場合、既存の宇宙論が正しい確率は4600分の1でしかないのです。

この結果は、現在の重力と暗黒エネルギーをもとにした既存の宇宙論では、実際に宇宙に起きている変化を説明できない可能性を示しています。

アインシュタインの相対性理論も間違っている可能性がある?

アインシュタインの一般相対性理論は大規模構造の変化を説明できません。

しかし研究者たちはデータの分析を続ける中で、より衝撃的な発見をしました。

分析結果は、このズレを引き起こしている原因が、大規模構造の変化において重力の果たす役割が思っていたほど強くなく、暗黒エネルギーの影響のほうが高いためであることを示していたからです。

また暗黒エネルギーそのものに、大規模構造の変化を抑制する効果がある可能性がみつかりました。

宇宙空間にある物体は全て重力の影響を受けており、惑星や銀河が回転する仕組みはアインシュタインの一般相対性理論に従って重力で説明することが可能だと考えられています。

そのため宇宙論ではアインシュタインの一般相対性理論(重力理論)をベースに、暗黒エネルギーによる宇宙膨張の影響を加味するという方法がとられています。

(※暗黒エネルギー自体がアインシュタインの理論の副産物とも言えます)

しかし大規模構造の変化においては重力の影響は限定的であり、暗黒エネルギーによる膨張と、暗黒エネルギーによる構造変化抑制が主な役割を担っていたのです。

そうなると問題はより深刻になります。

研究結果が正しいならば、この結果は、大規模構造レベルになると宇宙論だけでなく、その基礎となるアインシュタインの一般相対性理論(重力理論)も上手く機能しなくなっていることを示しています。

アインシュタインの一般相対性理論はニュートン物理学の上位互換であり、物理学の基礎として、私たちが世界を認識するための基本的な手段となっています。

もしこの理論が通用しない場面が存在するとしたら、私たちは現実の構造を理解するために、代わりの物理法則を1から設計しなおさなければならないでしょう。

研究者たちは宇宙の大規模構造がどのように変化してきたかを正確に説明する理論ができれば、重力と暗黒エネルギーの知られていない性質を解き明かすヒントになると述べています。

■ニュートンとアインシュタインの重力理論が崩壊している連星を発見! / Credit:NASA

どんなに優れた理論も限界があるようです。

韓国の世宗大学(SJU)で行われた研究によって、遠距離で回転している連星のように重力が弱い領域では、標準的な重力理論が崩壊していることが実証されました。

ニュートンの運動法則やアインシュタインの一般相対性理論によれば、重力の影響が弱い世界でも強い世界でも同じ方程式に従うとされています。

しかし新たな観測では、2000au(天文単位)以上離れている連星など、互いに与える重力が極めて弱い場合には、標準的な重力理論で予想されるよりも重力加速度が強くなっていることが示されました。

量子の世界では日常的な世界の物理法則が通じなくなることが知られていますが、重力でも同じように小さな数値では法則が異なってくるのでしょうか?

既存の重力理論は暗黒物質に頼っている

これまでニュートンの運動法則とアインシュタインの一般相対性理論は、私たちが宇宙を理解するにあたり、大きな役割を果たしてきました。

特に「重力の強い場所では時間がゆっくり進む」ことや「光も重力によって曲げられる(時空が歪む)」ことを示した一般相対性理論は非常に強固であり、GPSや重力レンズなど多くの応用技術の根底となっています。

しかし他の多くの法則と同じように、ニュートンやアインシュタインの法則も万能ではありませんでした。

ニュートンとアインシュタインの重力理論が崩壊している連星を発見!

たとえば銀河を回る星々の動きの場合、ニュートンやアインシュタインの法則に従えば上の図の点線ように、中心から距離が離れるにつれて回転速度はゆっくりになるはずです。

しかし実際の観測結果は赤い線が示すように、外縁部であっても内縁部と同じような回転速度をしていることが示されました。

よく言われる暗黒物質は、このような予測値と実測値の違いを説明するための存在として認識されています。

暗黒物質が存在すると仮定すると、このような値のズレも説明でき、ニュートンとアインシュタインの重力理論は守られ、一安心というわけです。

ニュートンとアインシュタインの重力理論が崩壊している連星を発見!

ただ値のズレを説明するには、通常の物質の6倍近くの暗黒物質が存在する必要があり、宇宙のほとんどは暗黒物質と暗黒エネルギーに満たされていることになってしまいます。

暗黒物質は通常の物質とは異なり、光と相互作用せずに重力の影響のみを受けるとする極端な性質を持つとされます。

ただ先に述べたように、暗黒物質の性質は測定によって確かめられたものではなく、ニュートンとアインシュタインの法則を守るという目的のもとに、想定されているに過ぎません。

またこれまで暗黒物質を検出しようとするあらゆる試みがなされてきましたが、全て失敗に終わっています。

そのため近年では、暗黒物質に頼らず、物理法則を観測結果に合わせて微調整しようとする「修正ニュートン力学(MOND)」などが盛んに研究されるようになってきました。

(※修正ニュートン力学でも観測できない物質による影響があるとされていますが、その量は2倍ほどと少なくなっています。またその物質もいわゆる暗黒物質ではなく、あくまで未発見の通常物質であると考えられています)

しかしどちらの理論が正しいかを判別するには、暗黒物質の影響が少ない天体などの運行パターンを調べなければなりません。

ニュートンとアインシュタインの重力理論が崩壊している連星を発見!

そこで今回研究者たちは「対決の舞台」として連星系を選びました。

これまでの研究では太陽のように恒星が1つだけの星系は少数派であり、多くの星系は複数の恒星が互いの周りを回っている連星であることが示されています。

実際、太陽から最も近いプロキシマ・ケンタウリは3重連星を構成していることが知られています。

ですが連星が選ばれたのは沢山あるからではありません。

銀河規模では考慮すべき暗黒物質が膨大な量となるため、星々の動きに大きな影響を与えていると考えられています。

しかし連星レベルでは密度の問題から、暗黒物質の影響をほとんど考慮する必要がありません。

(※実際、地球と太陽、あるいはプロキシマ・ケンタウリが含まれる3重連星などでは暗黒物質を考慮せずに運航を予測できます)

そしてニュートンの運動法則やアインシュタインの一般相対性理論によれば、重力の影響が弱い連星でも強い連星でも同じ方程式に従うとされています。

一方で修正ニュートン力学では、離れた連星のように重力が非常に弱い場合には、既存の重力理論の予測より重力加速度が大きくなると予想されていました。

つまり離れた連星の重力加速度を測定できれば、修正ニュートン力学と既存の重力理論(暗黒物質の助けなし)のどちらが正しいかを、文字通り、白黒つけられるわけです。

低い重力加速度では既存の重力理論が成り立たない

離れた連星のように重力が弱いときでも既存の重力理論が当てはまるのか、それとも修正ニュートン力学(MOND)のほうが正しいのか?

答えを得るため、研究者は欧州宇宙機関の Gaia 宇宙天文台から採取された2万6500ペアの連星の挙動を調査し、互いに及ぼしている重力加速度を算出しました。

2000auから5000auを境に標準的な重力理論は成り立たなくなっていきます / Credit:Kyu-Hyun Chae . Robust Evidence for the Breakdown of Standard Gravity at Low Acceleration from Statistically Pure Binaries Free of Hidden Companions . The Astrophysical Journal

2024.04.20 12:13

|

2024.04.20 12:13

|